【最新】経済学史・経済思想史おすすめ本 – “経済学”の歴史を俯瞰する

様々な時代の経済学、経済思想を知る

経済学史・経済思想史は経済学、または経済学になる前の学問がどのように発展してきたのかを考える学問となります。時代とともに変遷を理解し、それぞれの学派や経済学の理論はどのような特徴があるのか、また現在の時代に過去の学派から学べることがあるのかも経済学史・経済思想史の役割でもあります。

混合しがちなところでは経済史があげられますが、こちらは過去の経済を研究する歴史学の分野であり、過去の経済的事実と構造を研究する分野となります。

若い読者のための経済学史 (Yale University Press Little Histories)

古典から最新の経済学に至るまで、夢中になって学べるような1冊

大学の講義でおなじみの古典的な経済学者から最新の行動経済学者まで、理論のエッセンスを網羅した入門書である。経済を説明するための視点が次々に提唱され、実践の失敗や改善を繰り返しながら新しい理論が生まれてきたことがわかるテキスト。現実をより良くするために、生産手段はどうするのか、政府がどう動くべきか、個人はどんな誘因で行動するのか、はては個人の行動の心理まで考えが及ぶ経済学の奥深さにふれることができる良書。

ナイアル・キシテイニー

訳月沢李歌子

A LITTLE HISTORY OF ECONOMICS

by NIALL KISHTAINY Copyright(C)2017 Niall Kishtainy Originally published by Yale University Press

Japanese translation rights arranged with

Yale Representation Limited, London

through Tuttle-Mori Agency, Inc., Tokyo

若い読者のための経済学史

[1] 冷静な頭脳と温かい心 [2] 空を舞う白鳥 [3] 神の経済 [4] 黄金を求めて [5] 自然の恵み [6] 見えざる手 [7] 穀物が鉄に出会う [8] 理想の世界 [9] 養う口が多すぎる [10] 世界の労働者 [11] 完全なる均衡 [12] 太陽を締め出す [13] 戦争の利益 [14] 騒々しいトランペット吹き [15] コークか、ペプシか [16] 計画する人 [17] お金を見せびらかす [18] 排水口のむこうへ [19] 創造的破壊 [20] 囚人のジレンマ [21] 政府の専制 [22] ビッグ・プッシュ [23] 経済学はすべてに通ず [24] 成長 [25] 美しい調和 [26] ふたつの世界 [27] 浴槽を満たす [28] 道化師による支配 [29] 貨幣錯覚 [30] 未来の予測 [31] 攻撃する投機家 [32] 虐げられている人々を救う [33] わたしを知り、あなたを知る [34] 破られた約束 [35] 消えた女性たち [36] 霧のなかの頭 [37] 現実世界における経済学 [38] 野獣化する銀行家 [39] 空高くそびえる巨人 [40] なぜ経済学者か

索引

装幀 遠藤陽一(デザインワークショップジン)

本文校正 神林邦明

・補足説明のカッコの使い分けについて

原著者による補足説明は、すべて丸カッコ( )を用いました。訳者および編集部による補足説明は亀甲カッコ[ ] を用い、カッコ内に多くの場合2行で表示、いわゆる「割り注」扱いにして区別しています。

・底本と原著者による若干の修正について

本書は2017年刊行のA Little History of Economicsの10訂版を底本としましたが、その10訂版刊行後に原著者キシテイニー氏から若干の修正が加えられたため、原著10訂版の表現と一部異同があることを、あらかじめおことわりしておきます。

(編集部)

1 冷静な頭脳と温かい心

この本を手にしたあなたは、特別な立場にある。まず、あなた(もしくは、あなたにこの本をくれた人)には、本を買う〈お金〉があった。貧しい国に住んでいれば、おそらくあなたの家族は、1日に数ドルで暮らしていることだろう。食料を買うのがせいぜいで、本を買うお金などないはずだ。たとえ本を手に入れたとしても、読むことができず無駄になるかもしれない。西アフリカの貧困国ブルキナファソでは若者の半数以上、女子の3分の2以上が字を読めない。この国の12歳の少女は、算数や国語を勉強するかわりに、1日がかりで家族が住む小屋に水を運んでいる。あなたは、自分や家族が特別お金持ちだとは思っていないかもしれない。だが、本を買って読めるということは、世界中の多くの人々にとっては《月へ旅行するようなもの》なのだ。

こうした巨大な格差に対して、好奇心をかきたてられたり、場合によっては怒りさえも覚えたりするような人は、これを経済学の問題として考えるかもしれない。経済学は、社会が資源をいかに使うかを研究するからだ。資源とは、パンや靴といった〈有用なモノ〉〔経済学ではこれを財(ざい)という〕をつくるのに必要な、土地や石炭、人や機械などである。

経済学は、「ブルキナファソの人々が貧しいのは、彼らのうちの少なくとも一部の人が怠け者だからである」という考えがまったくの間違いであるということについて、その理由を明らかにする。ブルキナファソの人々の多くは懸命に働いているが、モノの生産に向かない経済下にうまれたために貧しいのである。イギリスには子供たちを教育するための建物や本があり、また、教師がいる。それなのに、なぜ、ブルキナファソはそうではないのか。これはとても難しい質問で、だれも原因をつきとめることはできない。だが、経済学はそれを説明しようとする。

ここにこそ、わたしたちが経済学に魅了され、そうした問題について考えようとする、より大きな理由がある。経済学は〈生死にかかわる問題〉なのだ。こんにち、経済的に恵まれた国でうまれる子供が5歳を前にして死ぬことはほとんどない。幼児の死はまれであり、衝撃的な出来事である。それに対して、世界の貧しい国々では、食べ物や薬がないために、子供の10パーセント以上が5歳まで生きることができない。こうした国々では、10代まで生き延びられれば幸運と言えるだろう。

「経済学」というと、無味乾燥で、退屈な統計や数字ばかりだと思うかもしれない。しかし本当は〈どうすれば人々が生き存え、健康でいられて、教育を受けられるか、を考える学問なのだ。経済学は問いかける。幸せで満たされた生活を送るために必要なものを、いかにすれば手に入れることができるか。そして、それらを手に入れられない人がいるのはなぜか。こうした経済学の基本的な問題を解決することができれば、だれもがより良い生活を送る助けになるだろう。

こんにち経済学者たちは、学校を建てるための煉瓦や、病気を治す薬、人々が求める本などについて、独特な見方をする。こうした資源が「稀少であること」を論じるのである。1930年代に、イギリスの経済学者ライオネル・ロビンスは、経済学とは〈稀少性の研究〉だと定義した。ダイヤモンドや白いクジャクなど、珍しいものには稀少性があるが、経済学者たちは、家のなかや近所の店で容易に見つかるペンや本などもまた稀少なものだ、と考える。稀少というのは、すなわち〈数が限られている〉ということだ。一方、人間の欲望には限度がなく、できるなら新しいペンや本をずっと買い続けていたい。だが〈費用〉がかかるので、すべてを手に入れるのは不可能だ。そこで〈選択》が必要になる。

費用について、もう少し考えてみよう。ポンドもドルも大事だが、費用とは、それだけではない。たとえば、ある学生が、新年度にどの講義をとろうかと悩んでいるとする。歴史にしようか、地理にしようか。両方は無理で、どちらかを選ばなければならない。そこで歴史を選んだ。この選択によって生じる費用は? 選ばなかった地理だ。その学生は、砂漠や氷河や各国の首都について学ぶ機会を失ったのだ。また、新しい病院を建てるときは、どんな費用が生じるだろうか。 建設に使う煉瓦や鉄材の値段を合計することもできるが、なにをあきらめたかを考えれば、その費用とはたとえば、病院のかわりにつくることができた電車の駅ということになる。経済学者は、この見過ごされやすい損失を「機会費用(opportunity cost)」と呼ぶ。稀少性と機会費用は、経済の基本的原則だ。病院か電車の駅か、ショッピングモールかサッカー場かというように、わたしたちはどちらかを選ばなければならない。

よって、経済学は、必要性を満たすために稀少な資源をどう使うかを注視するのである。だが、それだけにとどまらない。人々が直面する選択がどう異なるかも問題になる。貧しい社会における選択は厳しい。子供に与える食べ物か、それとも病気の祖母に与える抗生物質か。アメリカやスウェーデンのような豊かな国における選択は、それほど厳しくないだろう。新しい時計と最新のiPadのどちらを買うかといったようなものだ。たしかに豊かな国でも、企業が倒産して従業員が職を失い、子供たちの服が買えない、というような深刻な経済問題は起こる。だが、生死の問題になることはあまりない。よって、経済学の重要な問いは次の2点となる。すなわち〈社会がいかにして稀少性による最悪の結果を克服するか、そして〈なぜ、ある社会ではそれがすばやく行われないのか、である。

良い答えを導きだすには、機会費用についてよく知るだけでは足りない。病院を建てるか、それともサッカー場をつくるか。iPadと時計のどちらを買うか。このような問題について正しい選択をしなければならない。良い答えを導きだすには、経済学のあらゆる理論を当てはめる必要があるし、さまざまな経済システムが実際にどのように働いているのかを深く知らなければならない。本書で歴史上の経済思想家に出会うことが、その良い〈出発点》になるだろう。経済学者たちは、驚くほど多種多様な説明をしている。

経済学者は、もちろん「経済」を研究する。経済とは、資源が使われ、生産が行われ、だれがなにを手に入れるかが決まることである。たとえば、工場主は布地を買い、従業員を雇ってTシャツを生産する。消費者である〈あなた〉や〈わたし〉は店に行き、ポケットにお金があれば、Tシャツなどを買う (「消費」する)。わたしたちは「サービス」も〈消費〉する。サービスとは、髪を切るなど、形のない財のことだ。こうした消費者の大半は、働いてお金を手に入れる労働 者でもあり、企業、労働者、消費者は、経済の主要な構成要素となる。

しかし、銀行や株式市場(いわゆる「金融システム」)も、資源がどのように使われるかに影響を及ぼす。銀行は企業に資金を貸す(「融資」する)。衣料メーカーが新しい工場を建てるために融資を受けてセメントを買えば、新しい橋ではなく、工場ができる。資金を調達するため、企業はときに株式市場で「株」または「株式」「イギリス英語ではshares アメリカ英語ではstockを売る。あなたが東芝の株をもっているなら、東芝という企業の一部を所有していることになり、東芝の業績が好調ならば、あなたも、より豊かになる〔原著が書かれたのは東芝の業績悪化が騒がれる以前〕。政府も経済の一部だ。政府は、新しい道路や発電所の建設に資金を投じ、資源がどう使われるかに影響を及ぼす。

次章では、経済の問題を最初に考えた古代ギリシャの人々を見ていくが、そもそも「経済学」という言葉は、ギリシャ語のoeconomicus (oikos =家あるいは共同体、nomos=法律あるいは規則)からうまれた。つまり、古代ギリシャの人々にとって、経済とは、家計が資源をどう管理するかを意味した。こんにち、経済学には企業や産業の研究も含まれる。

しかし、家計やそこに住む個人が基本であることに変わりはない。モノを買い、労働力となるのは、結局のところ個人だからだ。よって、経済学とは〈人間の行動の研究〉ともいえる。あなたが誕生日にもらった5ポンドをどう使うか。労働者が新しい仕事をその賃金で引き受けるのはなぜか。お金を節約しようとする人がいる一方で、ペットの犬のために立派な小屋をつくろうと大枚をはたく人がいるのはなぜか。

経済学者は、こういった疑問を科学的に解き明かそうとする。「科学」というと、人々に充分な食べ物があるかどうかということよりも、気泡の立つ試験管や黒板に書かれた数式を思い浮かべるかもしれないが、それもあながち間違いではない。なぜロケットが飛ぶのかを科学者が説明するのと同じように、経済学者は経済を〈説明〉しようとするのだ。科学者は、物理法則(あることがなにを引き起こすか)を見つけようとする。たとえば、ロケットの重量と打ち上げの高さとの関係などだ。

経済学者も、人口規模が食糧事情にどう影響するかといった経済の法則を探す。これを「実証経済学 (positive economics)」と呼ぶ法則に良いとか悪いとかはない。そこにあるものだけを説明する。だが、経済学はそれだけにとどまらない。幼年期を生き延びることができないアフリカの子供たちのことを考えてみよう。その状況を詳しく説明するだけで充分だろうか。そんなはずはない! このことに対して経済学者がなんの意見ももたないのであれば、それは冷酷としか言えないだろう。経済学の一分野である「規範的経済学(normative economics)」は、経済状態について、それが〈良いか、悪いか〉を語る。スーパーマーケットがまだ傷んでもいない食べ物を捨てれば、それは無駄だから悪い。富者と貧者の格差は、不公平だから悪い。このような判断をする。

正確な観察に賢明な判断がともなえば、経済学は、より多くの人が裕福に暮らせるような変化を起こし、より豊かで、より公平な社会をつくる力になる。イギリスの経済学者アルフレッド・マーシャル[1章]は、経済学者には「冷静な頭 脳と温かい心(cool heads, but warm hearts)」が必要だ、と言っている。そう、経済学者は、世界を科学者のように説明しつつも、苦しんでいる人々に共感を抱き、変化を起こそうとするのだ。

こんにちの経済学(大学で教えられている経済学)は、何千年もの人類の文明のうち、わりと最近にうまれたものだ。いまの世界のほとんどの国で見られる資本主義が誕生した頃、すなわち、ほんの数世紀前に現れたものなのだ。資本主義のもとでは、ほとんどの資源(食物、土地、人々の労働など)がお金で売買される。このような売買は「市場」と呼ばれる。また、資本をもつ資本家と呼ばれる人々がいる。資本とは、モノを生産するのに必要な資金や工場や機械だ。一方、労働者と呼ばれる人々は、資本家の工場で働く。いまでは当たり前のことのように思えるかもしれないが、資本主義が登場する以前はそうではなかった。食べ物は買うのではなく、みずから育てた。人々は工場ではなく、住んでいる土地を治める領主のために働いた。

経済学は、数学や文学と比べると、新しい学問だ。ほとんどが売買や価格など、資本主義について説明している。本書の大部分もそういった経済学について述べる。だが、それ以前の経済的な考え方についても見ていく。資本主義であっても、そうでなくても、すべての社会は〈どうすれば衣食足りるか〉という問題を考えなければならない。経済に対する考え方の変化と、経済そのものがどのように変わってきたのか、人々がこれまでどのように畑や工場で働き、料理の鍋を囲みながら、稀少性をいかに克服しようとしてきたのかを見ていこう。

ところで、経済学者たちは、注意深い科学者や賢明な哲学者のように、いつでも経済を説明し、判断をしているのだろうか。彼らは、経済発展の一方で置き去りにされた人々(とくに女性や黒人たち)の苦境を見過ごしてきた、と批判されることもある。これは歴史的に、経済思想家が社会でもっとも恵まれた人々だったからなのだろうか。21世紀初頭、銀行の無謀な行いのせいで、深刻な経済危機が起こった。それを予測できなかったために、多くの人が経済学者を責めた。経済学者の多くは、金融や巨大銀行が支配する経済で利益を得ている人々から影響を受けている。危機を招いたのはそのせいだ、とも考えられた。

「おそらく、経済学者には〈冷静な頭脳と温かい心〉以外に必要なものがあるのだ。それはたとえば、自己批判的な目や、自分の関心や習慣的なものの見方を越えた観点などである。経済の歴史を学ぶことは、その助けになるだろう。過去の経済思想家たちがそれぞれの関心と環境のもとで、どのようにその考えにたどりついたかを知れば、わたしたちの考え方がどうであるかを、より明らかにできる。だからこそ、経済思想を歴史とともに考えるのは興味深いことであるし、それはわたしたちがより豊かに生きることができる世界を創造していくためにも不可欠なのである。

若い読者のための経済学史 (Yale University Press Little Histories)

古典から最新の経済学に至るまで、夢中になって学べるような1冊

大学の講義でおなじみの古典的な経済学者から最新の行動経済学者まで、理論のエッセンスを網羅した入門書である。経済を説明するための視点が次々に提唱され、実践の失敗や改善を繰り返しながら新しい理論が生まれてきたことがわかるテキスト。現実をより良くするために、生産手段はどうするのか、政府がどう動くべきか、個人はどんな誘因で行動するのか、はては個人の行動の心理まで考えが及ぶ経済学の奥深さにふれることができる良書。

ナイアル・キシテイニー

訳月沢李歌子

A LITTLE HISTORY OF ECONOMICS

by NIALL KISHTAINY Copyright(C)2017 Niall Kishtainy Originally published by Yale University Press

Japanese translation rights arranged with

Yale Representation Limited, London

through Tuttle-Mori Agency, Inc., Tokyo

若い読者のための経済学史

[1] 冷静な頭脳と温かい心 [2] 空を舞う白鳥 [3] 神の経済 [4] 黄金を求めて [5] 自然の恵み [6] 見えざる手 [7] 穀物が鉄に出会う [8] 理想の世界 [9] 養う口が多すぎる [10] 世界の労働者 [11] 完全なる均衡 [12] 太陽を締め出す [13] 戦争の利益 [14] 騒々しいトランペット吹き [15] コークか、ペプシか [16] 計画する人 [17] お金を見せびらかす [18] 排水口のむこうへ [19] 創造的破壊 [20] 囚人のジレンマ [21] 政府の専制 [22] ビッグ・プッシュ [23] 経済学はすべてに通ず [24] 成長 [25] 美しい調和 [26] ふたつの世界 [27] 浴槽を満たす [28] 道化師による支配 [29] 貨幣錯覚 [30] 未来の予測 [31] 攻撃する投機家 [32] 虐げられている人々を救う [33] わたしを知り、あなたを知る [34] 破られた約束 [35] 消えた女性たち [36] 霧のなかの頭 [37] 現実世界における経済学 [38] 野獣化する銀行家 [39] 空高くそびえる巨人 [40] なぜ経済学者か

索引

装幀 遠藤陽一(デザインワークショップジン)

本文校正 神林邦明

・補足説明のカッコの使い分けについて

原著者による補足説明は、すべて丸カッコ( )を用いました。訳者および編集部による補足説明は亀甲カッコ[ ] を用い、カッコ内に多くの場合2行で表示、いわゆる「割り注」扱いにして区別しています。

・底本と原著者による若干の修正について

本書は2017年刊行のA Little History of Economicsの10訂版を底本としましたが、その10訂版刊行後に原著者キシテイニー氏から若干の修正が加えられたため、原著10訂版の表現と一部異同があることを、あらかじめおことわりしておきます。

(編集部)

1 冷静な頭脳と温かい心

この本を手にしたあなたは、特別な立場にある。まず、あなた(もしくは、あなたにこの本をくれた人)には、本を買う〈お金〉があった。貧しい国に住んでいれば、おそらくあなたの家族は、1日に数ドルで暮らしていることだろう。食料を買うのがせいぜいで、本を買うお金などないはずだ。たとえ本を手に入れたとしても、読むことができず無駄になるかもしれない。西アフリカの貧困国ブルキナファソでは若者の半数以上、女子の3分の2以上が字を読めない。この国の12歳の少女は、算数や国語を勉強するかわりに、1日がかりで家族が住む小屋に水を運んでいる。あなたは、自分や家族が特別お金持ちだとは思っていないかもしれない。だが、本を買って読めるということは、世界中の多くの人々にとっては《月へ旅行するようなもの》なのだ。

こうした巨大な格差に対して、好奇心をかきたてられたり、場合によっては怒りさえも覚えたりするような人は、これを経済学の問題として考えるかもしれない。経済学は、社会が資源をいかに使うかを研究するからだ。資源とは、パンや靴といった〈有用なモノ〉〔経済学ではこれを財(ざい)という〕をつくるのに必要な、土地や石炭、人や機械などである。

経済学は、「ブルキナファソの人々が貧しいのは、彼らのうちの少なくとも一部の人が怠け者だからである」という考えがまったくの間違いであるということについて、その理由を明らかにする。ブルキナファソの人々の多くは懸命に働いているが、モノの生産に向かない経済下にうまれたために貧しいのである。イギリスには子供たちを教育するための建物や本があり、また、教師がいる。それなのに、なぜ、ブルキナファソはそうではないのか。これはとても難しい質問で、だれも原因をつきとめることはできない。だが、経済学はそれを説明しようとする。

ここにこそ、わたしたちが経済学に魅了され、そうした問題について考えようとする、より大きな理由がある。経済学は〈生死にかかわる問題〉なのだ。こんにち、経済的に恵まれた国でうまれる子供が5歳を前にして死ぬことはほとんどない。幼児の死はまれであり、衝撃的な出来事である。それに対して、世界の貧しい国々では、食べ物や薬がないために、子供の10パーセント以上が5歳まで生きることができない。こうした国々では、10代まで生き延びられれば幸運と言えるだろう。

「経済学」というと、無味乾燥で、退屈な統計や数字ばかりだと思うかもしれない。しかし本当は〈どうすれば人々が生き存え、健康でいられて、教育を受けられるか、を考える学問なのだ。経済学は問いかける。幸せで満たされた生活を送るために必要なものを、いかにすれば手に入れることができるか。そして、それらを手に入れられない人がいるのはなぜか。こうした経済学の基本的な問題を解決することができれば、だれもがより良い生活を送る助けになるだろう。

こんにち経済学者たちは、学校を建てるための煉瓦や、病気を治す薬、人々が求める本などについて、独特な見方をする。こうした資源が「稀少であること」を論じるのである。1930年代に、イギリスの経済学者ライオネル・ロビンスは、経済学とは〈稀少性の研究〉だと定義した。ダイヤモンドや白いクジャクなど、珍しいものには稀少性があるが、経済学者たちは、家のなかや近所の店で容易に見つかるペンや本などもまた稀少なものだ、と考える。稀少というのは、すなわち〈数が限られている〉ということだ。一方、人間の欲望には限度がなく、できるなら新しいペンや本をずっと買い続けていたい。だが〈費用〉がかかるので、すべてを手に入れるのは不可能だ。そこで〈選択》が必要になる。

費用について、もう少し考えてみよう。ポンドもドルも大事だが、費用とは、それだけではない。たとえば、ある学生が、新年度にどの講義をとろうかと悩んでいるとする。歴史にしようか、地理にしようか。両方は無理で、どちらかを選ばなければならない。そこで歴史を選んだ。この選択によって生じる費用は? 選ばなかった地理だ。その学生は、砂漠や氷河や各国の首都について学ぶ機会を失ったのだ。また、新しい病院を建てるときは、どんな費用が生じるだろうか。 建設に使う煉瓦や鉄材の値段を合計することもできるが、なにをあきらめたかを考えれば、その費用とはたとえば、病院のかわりにつくることができた電車の駅ということになる。経済学者は、この見過ごされやすい損失を「機会費用(opportunity cost)」と呼ぶ。稀少性と機会費用は、経済の基本的原則だ。病院か電車の駅か、ショッピングモールかサッカー場かというように、わたしたちはどちらかを選ばなければならない。

よって、経済学は、必要性を満たすために稀少な資源をどう使うかを注視するのである。だが、それだけにとどまらない。人々が直面する選択がどう異なるかも問題になる。貧しい社会における選択は厳しい。子供に与える食べ物か、それとも病気の祖母に与える抗生物質か。アメリカやスウェーデンのような豊かな国における選択は、それほど厳しくないだろう。新しい時計と最新のiPadのどちらを買うかといったようなものだ。たしかに豊かな国でも、企業が倒産して従業員が職を失い、子供たちの服が買えない、というような深刻な経済問題は起こる。だが、生死の問題になることはあまりない。よって、経済学の重要な問いは次の2点となる。すなわち〈社会がいかにして稀少性による最悪の結果を克服するか、そして〈なぜ、ある社会ではそれがすばやく行われないのか、である。

良い答えを導きだすには、機会費用についてよく知るだけでは足りない。病院を建てるか、それともサッカー場をつくるか。iPadと時計のどちらを買うか。このような問題について正しい選択をしなければならない。良い答えを導きだすには、経済学のあらゆる理論を当てはめる必要があるし、さまざまな経済システムが実際にどのように働いているのかを深く知らなければならない。本書で歴史上の経済思想家に出会うことが、その良い〈出発点》になるだろう。経済学者たちは、驚くほど多種多様な説明をしている。

経済学者は、もちろん「経済」を研究する。経済とは、資源が使われ、生産が行われ、だれがなにを手に入れるかが決まることである。たとえば、工場主は布地を買い、従業員を雇ってTシャツを生産する。消費者である〈あなた〉や〈わたし〉は店に行き、ポケットにお金があれば、Tシャツなどを買う (「消費」する)。わたしたちは「サービス」も〈消費〉する。サービスとは、髪を切るなど、形のない財のことだ。こうした消費者の大半は、働いてお金を手に入れる労働 者でもあり、企業、労働者、消費者は、経済の主要な構成要素となる。

しかし、銀行や株式市場(いわゆる「金融システム」)も、資源がどのように使われるかに影響を及ぼす。銀行は企業に資金を貸す(「融資」する)。衣料メーカーが新しい工場を建てるために融資を受けてセメントを買えば、新しい橋ではなく、工場ができる。資金を調達するため、企業はときに株式市場で「株」または「株式」「イギリス英語ではshares アメリカ英語ではstockを売る。あなたが東芝の株をもっているなら、東芝という企業の一部を所有していることになり、東芝の業績が好調ならば、あなたも、より豊かになる〔原著が書かれたのは東芝の業績悪化が騒がれる以前〕。政府も経済の一部だ。政府は、新しい道路や発電所の建設に資金を投じ、資源がどう使われるかに影響を及ぼす。

次章では、経済の問題を最初に考えた古代ギリシャの人々を見ていくが、そもそも「経済学」という言葉は、ギリシャ語のoeconomicus (oikos =家あるいは共同体、nomos=法律あるいは規則)からうまれた。つまり、古代ギリシャの人々にとって、経済とは、家計が資源をどう管理するかを意味した。こんにち、経済学には企業や産業の研究も含まれる。

しかし、家計やそこに住む個人が基本であることに変わりはない。モノを買い、労働力となるのは、結局のところ個人だからだ。よって、経済学とは〈人間の行動の研究〉ともいえる。あなたが誕生日にもらった5ポンドをどう使うか。労働者が新しい仕事をその賃金で引き受けるのはなぜか。お金を節約しようとする人がいる一方で、ペットの犬のために立派な小屋をつくろうと大枚をはたく人がいるのはなぜか。

経済学者は、こういった疑問を科学的に解き明かそうとする。「科学」というと、人々に充分な食べ物があるかどうかということよりも、気泡の立つ試験管や黒板に書かれた数式を思い浮かべるかもしれないが、それもあながち間違いではない。なぜロケットが飛ぶのかを科学者が説明するのと同じように、経済学者は経済を〈説明〉しようとするのだ。科学者は、物理法則(あることがなにを引き起こすか)を見つけようとする。たとえば、ロケットの重量と打ち上げの高さとの関係などだ。

経済学者も、人口規模が食糧事情にどう影響するかといった経済の法則を探す。これを「実証経済学 (positive economics)」と呼ぶ法則に良いとか悪いとかはない。そこにあるものだけを説明する。だが、経済学はそれだけにとどまらない。幼年期を生き延びることができないアフリカの子供たちのことを考えてみよう。その状況を詳しく説明するだけで充分だろうか。そんなはずはない! このことに対して経済学者がなんの意見ももたないのであれば、それは冷酷としか言えないだろう。経済学の一分野である「規範的経済学(normative economics)」は、経済状態について、それが〈良いか、悪いか〉を語る。スーパーマーケットがまだ傷んでもいない食べ物を捨てれば、それは無駄だから悪い。富者と貧者の格差は、不公平だから悪い。このような判断をする。

正確な観察に賢明な判断がともなえば、経済学は、より多くの人が裕福に暮らせるような変化を起こし、より豊かで、より公平な社会をつくる力になる。イギリスの経済学者アルフレッド・マーシャル[1章]は、経済学者には「冷静な頭 脳と温かい心(cool heads, but warm hearts)」が必要だ、と言っている。そう、経済学者は、世界を科学者のように説明しつつも、苦しんでいる人々に共感を抱き、変化を起こそうとするのだ。

こんにちの経済学(大学で教えられている経済学)は、何千年もの人類の文明のうち、わりと最近にうまれたものだ。いまの世界のほとんどの国で見られる資本主義が誕生した頃、すなわち、ほんの数世紀前に現れたものなのだ。資本主義のもとでは、ほとんどの資源(食物、土地、人々の労働など)がお金で売買される。このような売買は「市場」と呼ばれる。また、資本をもつ資本家と呼ばれる人々がいる。資本とは、モノを生産するのに必要な資金や工場や機械だ。一方、労働者と呼ばれる人々は、資本家の工場で働く。いまでは当たり前のことのように思えるかもしれないが、資本主義が登場する以前はそうではなかった。食べ物は買うのではなく、みずから育てた。人々は工場ではなく、住んでいる土地を治める領主のために働いた。

経済学は、数学や文学と比べると、新しい学問だ。ほとんどが売買や価格など、資本主義について説明している。本書の大部分もそういった経済学について述べる。だが、それ以前の経済的な考え方についても見ていく。資本主義であっても、そうでなくても、すべての社会は〈どうすれば衣食足りるか〉という問題を考えなければならない。経済に対する考え方の変化と、経済そのものがどのように変わってきたのか、人々がこれまでどのように畑や工場で働き、料理の鍋を囲みながら、稀少性をいかに克服しようとしてきたのかを見ていこう。

ところで、経済学者たちは、注意深い科学者や賢明な哲学者のように、いつでも経済を説明し、判断をしているのだろうか。彼らは、経済発展の一方で置き去りにされた人々(とくに女性や黒人たち)の苦境を見過ごしてきた、と批判されることもある。これは歴史的に、経済思想家が社会でもっとも恵まれた人々だったからなのだろうか。21世紀初頭、銀行の無謀な行いのせいで、深刻な経済危機が起こった。それを予測できなかったために、多くの人が経済学者を責めた。経済学者の多くは、金融や巨大銀行が支配する経済で利益を得ている人々から影響を受けている。危機を招いたのはそのせいだ、とも考えられた。

「おそらく、経済学者には〈冷静な頭脳と温かい心〉以外に必要なものがあるのだ。それはたとえば、自己批判的な目や、自分の関心や習慣的なものの見方を越えた観点などである。経済の歴史を学ぶことは、その助けになるだろう。過去の経済思想家たちがそれぞれの関心と環境のもとで、どのようにその考えにたどりついたかを知れば、わたしたちの考え方がどうであるかを、より明らかにできる。だからこそ、経済思想を歴史とともに考えるのは興味深いことであるし、それはわたしたちがより豊かに生きることができる世界を創造していくためにも不可欠なのである。

コア・テキスト経済学史 (ライブラリ経済学コア・テキスト 最先端)

経済学の変遷を一気通貫で学べる一冊

本書はではマルクス経済学、ミクロ・マクロ経済学、ケインズ以後の経済学の変遷について幅広く取り上げてられており、中立的かつバランスよく論点がまとめられている。構成としては、重商・重農主義→スミス→マルサス・リガード→マルクス→新古典派→ウェーバー→ケインズ→戦後→現代経済といった構成になっている。本書では、とても平易な文章で丁寧に解説がなされおり、学説の全体像や関わりについて広く学ぶことができる。

編者のことば

少子高齢化社会を目前としながら、日本経済は、未曾有のデフレ不況から抜け出せずに苦しんでいる。その一因として、日本では政策決定の過程で、経済学が十分に活用されていないことが挙げられる。個々の政策が何をもたらすかを論理的に考察するためには、経済学ほど役に立つ学問はない。経済学の目的の一つとは、インセンティブ(やる気)を導くルールの研究であり、そして、それが効率的資源配分をもたらすことを重要視している。やる気を導くとは、市場なら競争を促す、わかり易いルールであり、人材なら透明な評価が行われることである。効率的資源配分とは、無駄のない資源の活用であり、人材で言えば、適材適所である。日本はこれまで、中央集権的な制度の下で、市場には規制、人材には不透明な評価を導入して、やる気を削ってきた。行政は、2年毎に担当を変えて、不適な人材でも要職につけるという、無駄だらけのシステムであった。

ボーダレス・エコノミーの時代に、他の国々が経済理論に基づいて政策運営をしているときに、日本だけが経済学を無視した政策をとるわけにはいかない。今こそ、広く正確な経済学の素養が求められているといって言い過ぎではない。

経済は、金融、財の需給、雇用、教育、福祉などを含み、それが相互に関連しながら、複雑に変化する系である。その経済の動きを理解するには、経済学入門に始まり、ミクロ経済学で、一人一人の国民あるいは個々の企業の立場から積み上げてゆき、マクロ経済学で、国の経済を全体として捉える、日本経済学と国際経済学と国際金融論で世界の中での日本経済をみるそして環境経済学で、経済が環境に与える影響も考慮するなど、様々な切り口で理解する必要がある。今後、経済学を身につけた人達の専門性が、嫌でも認められてゆく時代になるであろう。

経済を統一的な観点から見つつ、全体が編集され、そして上記のように、個々の問題について執筆されている教科書を刊行することは必須といえる。しかも、時代と共に変化する経済を捉えるためにも、常に新しい経済のテキストが求められているのだ。

この度、新世社から出版されるライブラリ経済コア・テキスト&最先端は、気鋭の経済学者によって書かれた初学者向けのテキスト・シリーズである。各分野での最適な若手執筆者を擁し、誰もが理解でき、興味をもてるように書かれている。教科書として、自白書として広く活用して頂くことを切に望む次第である。

西村 和雄

プロローグ 一経済学史とは何か―

本書は、経済学史の入門的教科書です。これから経済学を学ぶ読者を念頭に置いていますので、経済学の予備知識は必要ありません。経済学の歴史を たどりながら、経済学的な発想の原点に触れてもらうことが、本書のささやかな目標です。この本でご紹介する学説は、経済学の歴史を築いてきただけでなく、いま現在の経済学においても、現役の活躍をしているものが少なくありません。その意味で、本書を少し角度を変えた経済学入門書としても活用して頂けたら、筆者として、これに勝る喜びはありません。

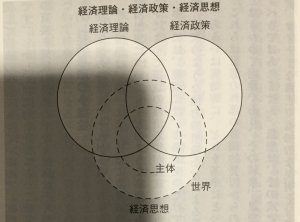

経済学史とは、経済学の歴史を研究する学問分野です。経済学説史、あるいは少し間口を広げて、経済思想史と呼ばれることもありますが、経済学の歴史的足跡を、理論、思想、政策の全般に渡って、できるだけ包括的に検討しようとするのが、経済学史です。経済そのものの歴史を扱う経済史とは学問内容が違いますので、名前はちょっと似ていますが、混同しないようにしてください。

経済学史は、特に日本において活発な研究分野です。もちろん欧米にも、すぐれた経済学史の研究蓄積があります。しかし日本ほど、経済学史を独立した研究分野として進めてきた国はめずらしいと思います。なぜ日本の経済学が、それほど経済学史に強い関心を示してきたかというと、それはやはり、日本の経済学が、欧米経済学の導入(もしくは輸入)から始めざるを得なかったことと関係があります。外国の学説を、それとまったく異なる社会に導入するのですから、それぞれの学説が、どのような経済社会から生まれてきたか、あるいは、どのような思想や哲学を起源にしているかを、きちんと確かめる必要があったのです。それしだいで、学説の理解の仕方、あるいは日本社会への適用の仕方に、根本的な違いが出てくる可能性があったからです。

したがって、経済学史の本来の目的は、経済学の歴史を、単なる知識として蓄えることではなく、むしろ目の前にある現役の経済学説について、それを作った人々以上に、深い次元で理解することにあったのです。もうひとつ、これはある経済学者が言ったことですが、経済学には、画期的な学説がひとつ現れると、それこそ一夜にして、学問全体がガラッと変わってしまう傾向があります。それは、経済学の歴史において、「革命」という言葉が、頻繁に使われていることからもわかります。

しかし、ひとつの学説には、かならずひとつの時代が対応していて、その時代の社会、あるいは、その時代の思想から何らかの影響を受けています。ゆえに、ひとつの学説の影響力が大きければ大きいほど、その学説に固有の歴史的基礎と思想的基礎を踏まえておく必要があるのです。したがって、経済学史とは、経済学の発展の歴史であると同時に、現代の経済学に対する、ひとつの研究姿勢を示すものとも言えます。こうした姿勢は、日本の経済学が、今後世界的な影響力を増してゆくなかで、ますます必要になってくると思います。

本書は、このような問題意識を下敷きにして、経済学の歴史をおおむね時代順にお話してゆくものです。経済学史研究は、今日内外ともにさかんですので、その研究領域もますます広くなっています。たとえば、これまであまり検討の対象にならなかった古代や中世の経済的思想なども、いまでは重要な研究テーマになっています。

しかし、経済学の基本は、いま私たちが生んでいるこの経済を解明すること、すなわち、近代資本主義経済の性質明することにあります。したがって、経済学史の主題も、まずは近代社経済学説をきちんと理解することに向けられます。近代社会の経済学として、その第一歩を踏み出したのが、アダムスミスの『国富論』です。「国富論」は、経済社会に対する考え方を、根本から変えました。そしてまた、『国富論」に示された経済把握の方法は、経済学的思考の原型になって、名称こそいろいろに変えながらも、経済学の歴史のなかに、繰り返し現れてくるものになります。これを、スミスに直接つらなる古典派の経済学に限定せず、近代経済学あるいは現代の経済学にも等しく読み取ろうとした点に、本書のひとつの試みがあります。

スミスによって着手された古典期の経済学は、次のリカードの時代において、ひとつの頂点に達します。その際、リカードとマルサスとの論争が、非常に重要な意味を持ちますので、本書もここに重点を置いています。産業革命を背景とするアダム・スミスの時代から、資本主義がほぼかたちを整えるリカード = マルサスの時代にかけて、時の課題がどのように変化し、それを経済学がどのように吸収して自らを発展させて行ったか。第1章から第3章にかけては、こうした経済学と時論的課題との関わりについて、特に注意していただきたいと思います。

古典派経済学から、現代の経済学に直結する、2つの大きな思考が出てきます。ひとつがマルクス経済学であり、もうひとつが新古典派経済学です。本書は、第4章をマルクスに、第5章を新古典派経済学にあてて、それぞれくわしく検討しています。特に、社会主義経済の崩壊以降、マルクス経済学への評価は大きく揺らいでいると言っていいと思いますが、マルクスの思想はやはり人類の重要な知的遺産です。『資本論』の考え方をまったく知らないままでは、経済学的な思考として、致命的な何かを落とすことになると思います。本書で『資本論』のすべてをお話することはできませんが、マルクスの思考のうち、私たちの身近な体験に直接関わってくる部分に重点を置いてお話したいと思います。

新古典派経済学は、いま現在の主流的学派と言ってよい存在ですが、経済理論の教科書等から想像されるイメージとは違い、19世紀末に初めて現れたときは、担わされた歴史的課題においても、思想や方法論においても、無視するには大きすぎる差異を持った、複数の学説群として存在していました。本書は、学史的な観点から新古典派経済学を捉え直すことを目的としますから、あえてその差異にこだわろうと思います。そして、新古典派経済学とはそもそもいかなる目的をもった経済学であったのかを、考え直してみたいと思います。

新古典派経済学が今日のミクロ経済学の母体になったのに対し、マクロ経済学の母体になったのがケインズ経済学です。ミクロ経済学、マクロ経済学と一対で言われることが多いために、新古典派経済学とケインズ経済学の関 係も、仲のよい兄弟のような関係を想像している人が多いと思いますが、実はまったく違うのです。ケインズ経済学はむしろ、新古典派経済学を打破するために出現したものなのです。なぜ、そのようなことが必要だったのでしようか。本書は、ケインズ経済学の検討に第8章をあて、他の章よりも幾分紙幅を取って、その学史的な意義と今日的な意味の両方について考えてみたいと思います。

本書はさらに、この2つの学説のあいだに、第6章と第7章の2つの章を設けています。これは文字通り、2つのピークに挟まれた、中間期の経済思想をお話するためでもありますが、この時期に、市場経済の動態、経済制度 への関心、あるいは戦略的な経済行動といった、ちょうどいま経済学の最先端にあるテーマと重なる内容の議論が、やはり同時期に発生しているという興味深い事実に若干の光をあてることも意図しています。また第6章の「ウェーバーとシュンペーター」は、経済学史の教科書としては、やや異色な取り合わせですが、社会科学の転換期に遭遇した2人の巨人を比較してみることで、社会科学が「近代」という時代をどのように「総括」しようとしていたかを、あらためて考えてみたいと思います。

本書の試みをもうひとつあげるとすれば、戦後の経済学、つまり現代の経済学に3つの章をあてていることです。戦後の経済学は、通常は経済学史の 対象とはされないのですが、経済学史と現代経済学を切り離さないという本書の方針に従って、あえて取り上げることにしました。もちろん、マクロ経済学(第9章)、ミクロ経済学(第10章)、あるいは現代経済学(第11章)の内容を、そのままお話するのが目的ではなく、それら現役理論の隠された一面に、学史的な観点からの検討を加えることが目的です。

以上が本書の概要ですが、本書は、経済学の歴史について、網羅的な知識を提供するものではありません。むしろ、各章とも内容を思い切り絞り込んで、特に重要と思われる部分について、なるべくくわしくお話するかたちをとりました。そのため、割愛せざるを得なかった部分も多く、特に、資本理論や貨幣理論に関する学説は、かなり割愛せざるを得ませんでした。これらについては、各章末に若干の参考文献をあげましたので、それらを参照していただければと思います。

本書は、新世社の「ライブラリ経済学コア・テキスト&最先端」の1冊として執筆したものですが、当初お話をいただいたときは、比較的はやく出来上がるものと思っていました。ところがいざ書き始めてみると、これまで経験したことのない難しさに、呆然とすることしばしばでした。そもそも経済学史の通史を単独で執筆するのも初めてなら、全文を「です・ます」体で書くのも初めてでした。話し言葉と同じ調子で…などと考えたのがまちがいで、 文章としては、「である」体よりもはるかに難しいことを痛感しました。

そのため当初お約束していた期日を、いささか気恥ずかしくなるほど過ぎてしまったのですが、言い訳ばかりしている筆者を、この間ずっと励まし続けてくださった新世社編集部の御園生晴彦氏、また編集作業を担当された安原弘樹氏には、筆者として感謝の言葉もありません。記して感謝申し上げます。

冒頭にも申し上げましたが、経済学史はあくまで経済学の歴史です。経済学史を通して、読者の皆さんが、経済学という学問を少しでも、興味深い学問に思って頂ければ幸いです。

2004年3月

井上 義朗

* なお本書の内容は、2002年度中央大学特定課題研究費からの助成研究に一部基づいています。

目次

1 重商主義と重農主義

1.1 はじめに

1.2 重商主義とは何か

1.3 重農主義とは何か

■文献案内

2 アダム・スミス 古典派経済学の形成

2.1 はじめに

2.2 『国富論』の体系

2.3 富とは何か

2.4 富と分業

2.5 市場の規模と資本蓄積

2.6 重商主義と自由主義

2.7 『国富論」に学ぶもの

■文献案内

3 マルサスとリカード 古典派経済学の確立

3.1 はじめに

3.2 マルサス人口法則と私有財産制

3.3 穀物法論争

3.4 リカード差額地代論と資本蓄積

3.5 古典派と歴史学派

■文献案内

4 マルクス経済学

4.1 はじめに

4.2 労働価値説とは何か

4.3 剰余価値の形成

4.4 剰余価値の拡大

45 資本蓄積論

■文献案内

5 新古典派経済学

5.1 はじめに

5.2 新古典派経済学とは何か

5.3 水とダイヤモンドのパラドックス 限界効用理論の基礎

5.4 メンガーの効用価値論

5.5 ワルラスの一般均衡理論

5.6 マーシャルの動態的市場理論

5.7 大陸の新古典派とイギリスの新古典派

■文献案内

6 ウェーバーとシュンペーター

6.1 はじめに

6.2 資本主義のエトス

6.3 資本主義は「鉄の檻」に囲われる

6.4 資本主義のダイナミズム

6.5 資本主義は成功するがゆえに消滅する

■文献案内

7 市場と制度

7.1 はじめに

7.2 完全競争論

7.3 不完全競争論

7.4 独占的競争論

7.5 寡占論と価格理論の転機

7.6 制度への目線

■文献案内

8 ケインズ経済学

8.1 はじめに

8.2 なぜ失業者が現れるのか―新古典派の考え方

8.3 なぜ失業者が現れるのか、ケインズの考え方

8.4 有効需要の原理

8.5 消費、貯蓄、乗数

8.6 投資と利子

8.7 流動性選好説

8.8 ケインズ政策とは

8.9 ケインズ経済学の思想

■文献案内

9 戦後の経済学 (1) マクロ経済学の展開

9.1 はじめに

9.2 経済成長論(1) ハロッド=ドーマーモデル

9.3 経済成長論(2) 新古典派モデル

9.4 赤字財政批判・マネタリズム・合理的期待

■文献案内

10 戦後の経済学 (2) ミクロ経済学の展開

10.1 はじめに

10.2 基数的効用理論から序数的効用理論へ

10.3 一般均衡理論とパレート最適

10.4 市場と競争

10.5市場の失敗

■文献案内

11 現代の経済学

11.1 はじめに

11.2 ゲーム理論と新制度主義

11.3 経済の変化と進化

11.4 競争と資本

■文献案内

経済学史の学習をさらに進めるために

索引

(出所) 第1章~第10章の飛部分に掲載した人物肖像は以下による

- Blaug (1985). Great economists since Keynes : an introduction to the lives & works of one hundred modern

economists. Brighton、 Sussex : Wheatsheaf. M. Blaug (1986)、 Great economists before Keynes: an introduction to the lives & works of one hundred great

economists of the past. Brighton、 Sussex : Wheatsheal.

経済学の変遷を一気通貫で学べる一冊

本書はではマルクス経済学、ミクロ・マクロ経済学、ケインズ以後の経済学の変遷について幅広く取り上げてられており、中立的かつバランスよく論点がまとめられている。構成としては、重商・重農主義→スミス→マルサス・リガード→マルクス→新古典派→ウェーバー→ケインズ→戦後→現代経済といった構成になっている。本書では、とても平易な文章で丁寧に解説がなされおり、学説の全体像や関わりについて広く学ぶことができる。

編者のことば

少子高齢化社会を目前としながら、日本経済は、未曾有のデフレ不況から抜け出せずに苦しんでいる。その一因として、日本では政策決定の過程で、経済学が十分に活用されていないことが挙げられる。個々の政策が何をもたらすかを論理的に考察するためには、経済学ほど役に立つ学問はない。経済学の目的の一つとは、インセンティブ(やる気)を導くルールの研究であり、そして、それが効率的資源配分をもたらすことを重要視している。やる気を導くとは、市場なら競争を促す、わかり易いルールであり、人材なら透明な評価が行われることである。効率的資源配分とは、無駄のない資源の活用であり、人材で言えば、適材適所である。日本はこれまで、中央集権的な制度の下で、市場には規制、人材には不透明な評価を導入して、やる気を削ってきた。行政は、2年毎に担当を変えて、不適な人材でも要職につけるという、無駄だらけのシステムであった。

ボーダレス・エコノミーの時代に、他の国々が経済理論に基づいて政策運営をしているときに、日本だけが経済学を無視した政策をとるわけにはいかない。今こそ、広く正確な経済学の素養が求められているといって言い過ぎではない。

経済は、金融、財の需給、雇用、教育、福祉などを含み、それが相互に関連しながら、複雑に変化する系である。その経済の動きを理解するには、経済学入門に始まり、ミクロ経済学で、一人一人の国民あるいは個々の企業の立場から積み上げてゆき、マクロ経済学で、国の経済を全体として捉える、日本経済学と国際経済学と国際金融論で世界の中での日本経済をみるそして環境経済学で、経済が環境に与える影響も考慮するなど、様々な切り口で理解する必要がある。今後、経済学を身につけた人達の専門性が、嫌でも認められてゆく時代になるであろう。

経済を統一的な観点から見つつ、全体が編集され、そして上記のように、個々の問題について執筆されている教科書を刊行することは必須といえる。しかも、時代と共に変化する経済を捉えるためにも、常に新しい経済のテキストが求められているのだ。

この度、新世社から出版されるライブラリ経済コア・テキスト&最先端は、気鋭の経済学者によって書かれた初学者向けのテキスト・シリーズである。各分野での最適な若手執筆者を擁し、誰もが理解でき、興味をもてるように書かれている。教科書として、自白書として広く活用して頂くことを切に望む次第である。

西村 和雄

プロローグ 一経済学史とは何か―

本書は、経済学史の入門的教科書です。これから経済学を学ぶ読者を念頭に置いていますので、経済学の予備知識は必要ありません。経済学の歴史を たどりながら、経済学的な発想の原点に触れてもらうことが、本書のささやかな目標です。この本でご紹介する学説は、経済学の歴史を築いてきただけでなく、いま現在の経済学においても、現役の活躍をしているものが少なくありません。その意味で、本書を少し角度を変えた経済学入門書としても活用して頂けたら、筆者として、これに勝る喜びはありません。

経済学史とは、経済学の歴史を研究する学問分野です。経済学説史、あるいは少し間口を広げて、経済思想史と呼ばれることもありますが、経済学の歴史的足跡を、理論、思想、政策の全般に渡って、できるだけ包括的に検討しようとするのが、経済学史です。経済そのものの歴史を扱う経済史とは学問内容が違いますので、名前はちょっと似ていますが、混同しないようにしてください。

経済学史は、特に日本において活発な研究分野です。もちろん欧米にも、すぐれた経済学史の研究蓄積があります。しかし日本ほど、経済学史を独立した研究分野として進めてきた国はめずらしいと思います。なぜ日本の経済学が、それほど経済学史に強い関心を示してきたかというと、それはやはり、日本の経済学が、欧米経済学の導入(もしくは輸入)から始めざるを得なかったことと関係があります。外国の学説を、それとまったく異なる社会に導入するのですから、それぞれの学説が、どのような経済社会から生まれてきたか、あるいは、どのような思想や哲学を起源にしているかを、きちんと確かめる必要があったのです。それしだいで、学説の理解の仕方、あるいは日本社会への適用の仕方に、根本的な違いが出てくる可能性があったからです。

したがって、経済学史の本来の目的は、経済学の歴史を、単なる知識として蓄えることではなく、むしろ目の前にある現役の経済学説について、それを作った人々以上に、深い次元で理解することにあったのです。もうひとつ、これはある経済学者が言ったことですが、経済学には、画期的な学説がひとつ現れると、それこそ一夜にして、学問全体がガラッと変わってしまう傾向があります。それは、経済学の歴史において、「革命」という言葉が、頻繁に使われていることからもわかります。

しかし、ひとつの学説には、かならずひとつの時代が対応していて、その時代の社会、あるいは、その時代の思想から何らかの影響を受けています。ゆえに、ひとつの学説の影響力が大きければ大きいほど、その学説に固有の歴史的基礎と思想的基礎を踏まえておく必要があるのです。したがって、経済学史とは、経済学の発展の歴史であると同時に、現代の経済学に対する、ひとつの研究姿勢を示すものとも言えます。こうした姿勢は、日本の経済学が、今後世界的な影響力を増してゆくなかで、ますます必要になってくると思います。

本書は、このような問題意識を下敷きにして、経済学の歴史をおおむね時代順にお話してゆくものです。経済学史研究は、今日内外ともにさかんですので、その研究領域もますます広くなっています。たとえば、これまであまり検討の対象にならなかった古代や中世の経済的思想なども、いまでは重要な研究テーマになっています。

しかし、経済学の基本は、いま私たちが生んでいるこの経済を解明すること、すなわち、近代資本主義経済の性質明することにあります。したがって、経済学史の主題も、まずは近代社経済学説をきちんと理解することに向けられます。近代社会の経済学として、その第一歩を踏み出したのが、アダムスミスの『国富論』です。「国富論」は、経済社会に対する考え方を、根本から変えました。そしてまた、『国富論」に示された経済把握の方法は、経済学的思考の原型になって、名称こそいろいろに変えながらも、経済学の歴史のなかに、繰り返し現れてくるものになります。これを、スミスに直接つらなる古典派の経済学に限定せず、近代経済学あるいは現代の経済学にも等しく読み取ろうとした点に、本書のひとつの試みがあります。

スミスによって着手された古典期の経済学は、次のリカードの時代において、ひとつの頂点に達します。その際、リカードとマルサスとの論争が、非常に重要な意味を持ちますので、本書もここに重点を置いています。産業革命を背景とするアダム・スミスの時代から、資本主義がほぼかたちを整えるリカード = マルサスの時代にかけて、時の課題がどのように変化し、それを経済学がどのように吸収して自らを発展させて行ったか。第1章から第3章にかけては、こうした経済学と時論的課題との関わりについて、特に注意していただきたいと思います。

古典派経済学から、現代の経済学に直結する、2つの大きな思考が出てきます。ひとつがマルクス経済学であり、もうひとつが新古典派経済学です。本書は、第4章をマルクスに、第5章を新古典派経済学にあてて、それぞれくわしく検討しています。特に、社会主義経済の崩壊以降、マルクス経済学への評価は大きく揺らいでいると言っていいと思いますが、マルクスの思想はやはり人類の重要な知的遺産です。『資本論』の考え方をまったく知らないままでは、経済学的な思考として、致命的な何かを落とすことになると思います。本書で『資本論』のすべてをお話することはできませんが、マルクスの思考のうち、私たちの身近な体験に直接関わってくる部分に重点を置いてお話したいと思います。

新古典派経済学は、いま現在の主流的学派と言ってよい存在ですが、経済理論の教科書等から想像されるイメージとは違い、19世紀末に初めて現れたときは、担わされた歴史的課題においても、思想や方法論においても、無視するには大きすぎる差異を持った、複数の学説群として存在していました。本書は、学史的な観点から新古典派経済学を捉え直すことを目的としますから、あえてその差異にこだわろうと思います。そして、新古典派経済学とはそもそもいかなる目的をもった経済学であったのかを、考え直してみたいと思います。

新古典派経済学が今日のミクロ経済学の母体になったのに対し、マクロ経済学の母体になったのがケインズ経済学です。ミクロ経済学、マクロ経済学と一対で言われることが多いために、新古典派経済学とケインズ経済学の関 係も、仲のよい兄弟のような関係を想像している人が多いと思いますが、実はまったく違うのです。ケインズ経済学はむしろ、新古典派経済学を打破するために出現したものなのです。なぜ、そのようなことが必要だったのでしようか。本書は、ケインズ経済学の検討に第8章をあて、他の章よりも幾分紙幅を取って、その学史的な意義と今日的な意味の両方について考えてみたいと思います。

本書はさらに、この2つの学説のあいだに、第6章と第7章の2つの章を設けています。これは文字通り、2つのピークに挟まれた、中間期の経済思想をお話するためでもありますが、この時期に、市場経済の動態、経済制度 への関心、あるいは戦略的な経済行動といった、ちょうどいま経済学の最先端にあるテーマと重なる内容の議論が、やはり同時期に発生しているという興味深い事実に若干の光をあてることも意図しています。また第6章の「ウェーバーとシュンペーター」は、経済学史の教科書としては、やや異色な取り合わせですが、社会科学の転換期に遭遇した2人の巨人を比較してみることで、社会科学が「近代」という時代をどのように「総括」しようとしていたかを、あらためて考えてみたいと思います。

本書の試みをもうひとつあげるとすれば、戦後の経済学、つまり現代の経済学に3つの章をあてていることです。戦後の経済学は、通常は経済学史の 対象とはされないのですが、経済学史と現代経済学を切り離さないという本書の方針に従って、あえて取り上げることにしました。もちろん、マクロ経済学(第9章)、ミクロ経済学(第10章)、あるいは現代経済学(第11章)の内容を、そのままお話するのが目的ではなく、それら現役理論の隠された一面に、学史的な観点からの検討を加えることが目的です。

以上が本書の概要ですが、本書は、経済学の歴史について、網羅的な知識を提供するものではありません。むしろ、各章とも内容を思い切り絞り込んで、特に重要と思われる部分について、なるべくくわしくお話するかたちをとりました。そのため、割愛せざるを得なかった部分も多く、特に、資本理論や貨幣理論に関する学説は、かなり割愛せざるを得ませんでした。これらについては、各章末に若干の参考文献をあげましたので、それらを参照していただければと思います。

本書は、新世社の「ライブラリ経済学コア・テキスト&最先端」の1冊として執筆したものですが、当初お話をいただいたときは、比較的はやく出来上がるものと思っていました。ところがいざ書き始めてみると、これまで経験したことのない難しさに、呆然とすることしばしばでした。そもそも経済学史の通史を単独で執筆するのも初めてなら、全文を「です・ます」体で書くのも初めてでした。話し言葉と同じ調子で…などと考えたのがまちがいで、 文章としては、「である」体よりもはるかに難しいことを痛感しました。

そのため当初お約束していた期日を、いささか気恥ずかしくなるほど過ぎてしまったのですが、言い訳ばかりしている筆者を、この間ずっと励まし続けてくださった新世社編集部の御園生晴彦氏、また編集作業を担当された安原弘樹氏には、筆者として感謝の言葉もありません。記して感謝申し上げます。

冒頭にも申し上げましたが、経済学史はあくまで経済学の歴史です。経済学史を通して、読者の皆さんが、経済学という学問を少しでも、興味深い学問に思って頂ければ幸いです。

2004年3月

井上 義朗

* なお本書の内容は、2002年度中央大学特定課題研究費からの助成研究に一部基づいています。

目次

1 重商主義と重農主義

1.1 はじめに

1.2 重商主義とは何か

1.3 重農主義とは何か

■文献案内

2 アダム・スミス 古典派経済学の形成

2.1 はじめに

2.2 『国富論』の体系

2.3 富とは何か

2.4 富と分業

2.5 市場の規模と資本蓄積

2.6 重商主義と自由主義

2.7 『国富論」に学ぶもの

■文献案内

3 マルサスとリカード 古典派経済学の確立

3.1 はじめに

3.2 マルサス人口法則と私有財産制

3.3 穀物法論争

3.4 リカード差額地代論と資本蓄積

3.5 古典派と歴史学派

■文献案内

4 マルクス経済学

4.1 はじめに

4.2 労働価値説とは何か

4.3 剰余価値の形成

4.4 剰余価値の拡大

45 資本蓄積論

■文献案内

5 新古典派経済学

5.1 はじめに

5.2 新古典派経済学とは何か

5.3 水とダイヤモンドのパラドックス 限界効用理論の基礎

5.4 メンガーの効用価値論

5.5 ワルラスの一般均衡理論

5.6 マーシャルの動態的市場理論

5.7 大陸の新古典派とイギリスの新古典派

■文献案内

6 ウェーバーとシュンペーター

6.1 はじめに

6.2 資本主義のエトス

6.3 資本主義は「鉄の檻」に囲われる

6.4 資本主義のダイナミズム

6.5 資本主義は成功するがゆえに消滅する

■文献案内

7 市場と制度

7.1 はじめに

7.2 完全競争論

7.3 不完全競争論

7.4 独占的競争論

7.5 寡占論と価格理論の転機

7.6 制度への目線

■文献案内

8 ケインズ経済学

8.1 はじめに

8.2 なぜ失業者が現れるのか―新古典派の考え方

8.3 なぜ失業者が現れるのか、ケインズの考え方

8.4 有効需要の原理

8.5 消費、貯蓄、乗数

8.6 投資と利子

8.7 流動性選好説

8.8 ケインズ政策とは

8.9 ケインズ経済学の思想

■文献案内

9 戦後の経済学 (1) マクロ経済学の展開

9.1 はじめに

9.2 経済成長論(1) ハロッド=ドーマーモデル

9.3 経済成長論(2) 新古典派モデル

9.4 赤字財政批判・マネタリズム・合理的期待

■文献案内

10 戦後の経済学 (2) ミクロ経済学の展開

10.1 はじめに

10.2 基数的効用理論から序数的効用理論へ

10.3 一般均衡理論とパレート最適

10.4 市場と競争

10.5市場の失敗

■文献案内

11 現代の経済学

11.1 はじめに

11.2 ゲーム理論と新制度主義

11.3 経済の変化と進化

11.4 競争と資本

■文献案内

経済学史の学習をさらに進めるために

索引

(出所) 第1章~第10章の飛部分に掲載した人物肖像は以下による

- Blaug (1985). Great economists since Keynes : an introduction to the lives & works of one hundred modern

economists. Brighton、 Sussex : Wheatsheaf. M. Blaug (1986)、 Great economists before Keynes: an introduction to the lives & works of one hundred great

economists of the past. Brighton、 Sussex : Wheatsheal.

はじめての人のための経済学史 (経済学叢書Introductory)

経済学史の各トピックを厳選して解説する斬新な構成のテキスト

経済学史をはじめて学ぶ読者に向けて、これまでに学んだ世界史の知識との接続も意識しながら、親しみやすく解説した入門書であった。アダム・スミス、マルクス、ケインズをはじめとした主要な経済学者に加え、ゲーム理論、進化経済学などの話題も取り上げ、各章で解説するトピックを1つに厳選することで、個々の経済学者の中心となっている考え方をしっかりと捉えられるよう配慮してあり、経済学史の概観をつかむのに役立ちそうだと感じた。

はじめに

本書は、経済学史を学ぶ学生がはじめて手にして、自分の力で読むことを想定した入門書です。

経済学史、経済思想史にはすでに優れた教科書があり、ある程度以上の知識と関心を持った学習者にとって新たに作られたテキストは不要かもしれません。しかし、残念ながら、経済学を学ぶ多くの学生、特に初学者にとってそれらの 教科書のほとんどは自力で読むには高度すぎるのが難点でした。

これは近年の経済学の教科書の多くが、その分野の専門家たちが各章を分担して執筆するという形を採るためです。この方法には、内容は非常に濃いもの となるというメリットがある反面、高校時代に世界史すら履修したことがない 学生たちにとって難しすぎる教科書になってしまうことがあるというデメリッ トもあります。既存の教科書の中には、初学者が独習に用いることがほとんど 不可能な水準のものもあります。

本書は、筆者が本務校で行っているリバースラーニング型授業で用いること を前提として書かれています。リバースラーニングとは、基礎的な知識は学生 が講義外の学習で習得し、授業ではそれを元にしたディスカッションやプレゼ ンテーションに当てるという授業形式を指します。そのための教科書は、できる限り学生が1人で読んだときに理解できるか、あるいは理解できないところ がわかる程度であることが望ましいとされています。

本書では、わかりやすさを実現するためにいくつかの工夫を行いました。第 一に、世界史を履修していない学生が読むことを想定して、それぞれの経済学 者が生きた時代と国について、通常の教科書より多めに解説しています。その 際に参考にしたのが、高校の世界史の教科書と年表であり、中学校以降世界史 を履修していない学生にも理解できるように配慮しました。もちろん、世界史 を履修したことのある学生にとっては、高校時代の勉強の続きとして読むこと もできます。この方法の弊害として、世界史との直接的関係がわかりにくい経済学者が脱落することが挙げられます。特に通常の経済学史の教科書には必ず載っている、 J. S. ミルとJ. A. シュンペータの章が欠けていることの問題点は認識しています。しかし、本書では重要な経済学者を網羅することより、あくまで理解しやすいことを優先しました。

第二に、可能な限り、1章1トピックに限って解説するように心がけました。 経済学説史研究の対象となるような偉大な経済学者はそもそもの関心が多岐に 渡るし、現在のように専門分化が進んでいなかったため、広範な分野で活躍していることが普通です。ですが、経済学史研究者になるか、趣味で経済学者の 思想を学びたいという人を除けば、個々の経済学者の議論をすべて覚えること はほとんど意味がないでしょう。それよりもむしろ、個々の経済学者が、それぞれの目の前に置かれた事情に対して、どういう考え方をしたのか、すなわち その思考の方法を捉えることの方が得ることが多いと考えました。

経済は、現代社会に生きる人々であれば、誰もが直面するものです。お金が なければ生きていけませんし、お金を手にするため、あるいは手にした後でも 経済活動を行う必要があります。町の書店に行けば数多くのビジネス書が並んでいます。そういう書籍は必ずしも経済学の専門家が書いたものではありませ ん。玉石混淆であるということを置いておいても、いかに多くの人たちが経済 に対して一家言あるかということがこのことからもわかります。

その反面、経済社会は、非常に複雑で、一面的な理解を受け付けないところ があります。そんなとき、先人たちが何を見てどう考えたかを知ることは、読 者が自分自身の経済観、社会観を作り上げるときの手助けとなるでしょう。

最後に、株式会社新世社編集部の御園生晴彦様に深くお礼申し上げます。なかなか完成しない原稿を辛抱強くお待ち頂き、かつ原稿の改訂に重要なご示唆 を頂きました。ですが、本書の問題点に関するすべての責任は執筆者本人にあります。

2015年2月9日

江頭 進

目次

第1章 ジョン・ロック:私的所有権の起源

1.1 ジョン・ロックの生涯

1.2 ロックの時代

1.3 ロックの3権

1.4 社会契約としての国家

1.5 階級闘争の時代

1.6 まとめ

補論 なぜ最初にイギリスで産業革命が起こったのか?

第2章 アダム・スミス:市場社会の基礎理論

2.1 アダム・スミスの生涯

2.2 スミスの時代のイギリス

2.3 アダム・スミスの道徳哲学

2.4 分業が生み出す成長

2.5 重商主義の教訓

2.6 労働価値説と自然価格

2.7 自由市場と国家の役割

2.8 まとめ

第3章 リカードとマルサス

3.1 ナポレオンの時代

3.2 リカードとマルサスの生涯

3.3 リカードとマルサスの論争

3.4 まとめ

第4章 カール・マルクス

4.1 資本主義社会の成長の影

4.2 労働価値説に基づいた経済学

4.3 搾取の構造

4.4 修正主義論争

4.5 帝国主義論

4.6 まとめ

第5章 限界革命

5.1 1870年とはどんな時代か

5.2 主観的価値論

5.3限界革命の3人の主役

5.4 限界効用理論

5.5 限界革命トリオの目指したもの

5.6 まとめ

第6章 アルフレッド・マーシャル

6.1 マーシャルの時代

6.2 マーシャルの理論

6.3まとめ

第7章 ソーステイン・ヴェブレン

7.1 ヴェブレンの生きた時代

7.2 進化論と経済学

7.3 ヴェブレンの社会理論

7.4 ビッグビジネスの支配する産業社会

7.5 恒久的平和に向けて

7.6 まとめ

第8章 ジョン・メイナード・ケインズ

8.1 ケインズの生きた時代

8.2 ケインズの略歴

8.3 『雇用・利子および貨幣の一般理論』

8.4 マクロ経済政策という考え方

8.5 資本主義の限界を超えて

第9章 フリードリッヒ・ハイエク

9.1 ハイエクの生きた 20世紀

9.2 ハイエクの経済理論

9.3 ハイエクの社会観・人間観

9.4 自由主義思想

9.5 まとめ

第10章 ミルトン・フリードマン

10.1 フリードマンの生きた時代

10.2 実証主義へのこだわり

10.3 恒常所得仮説

10.4 自然失業率仮説と長期フィリップス曲線

10.5 フリードマンの自由論

10.6 まとめ

第11章 ゲーム理論

11.1 ゲーム理論の時代

11.2 ゲーム理論の発達史

11.3 ナッシュ均衡

11.4 進化ゲーム理論の登場

11.5 ゲーム理論の生まれた背景

11.6 まとめ

第12章 進化経済学と経済学の未来

12.1 経済学の裏歴史

12.2 進化経済学とは何か

12.3 経済学に未来はあるのか?

参考文献

索引

著者紹介

参考年表

表(IMG_6620.JPG~IMG_6625.JPB)省略

はじめての経済思想史 アダム・スミスから現代まで

社会を豊かにするための経済学とは何か探る良著

本書では、「よいお金儲けをできるだけ促進し、悪いお金儲けをできるだけ抑制することで、社会を豊かにしようとする学問」として経済学が位置づけられており、その経済学に対するスミスやJ・S・ミル、マーシャル、ケインズ、マルクス、ハイエク、フリードマンといった学者の意見を体系的かつ簡潔にまとめたものであり、経済思想史の概観をつかむにはもってこいのテキストである。

はじめに

よいお金儲けと悪いお金儲け

「お金儲けは、悪いことですか?」

そう尋ねられたら、みなさんはどう答えるだろうか?経済学の父アダム・スミスならば、つぎのように答えるだろう。

「お金儲けは、よい場合と悪い場合があります。努力して他の人を喜ばせ、その結果としてお金を儲けるのはよいことです。一方、お客さんをだましたり、仲間と値段をつり上げたりして儲けるのは、悪いことです」

この答えは常識的であり、おそらく異論はないだろう。そして、このお金儲けの区別は、経済学とは何かを理解するのに役に立つ。よいお金儲けをできるだけ促進し、悪いお金儲けをできるだけ抑制することで、社会を豊かにしようという学問、それが経済学である。

経済学の始まりであるアダム・スミスは一八世紀の人なので、その歴史は二五〇年ほどである。その間、何人もの偉大な経済学者がいるし、経済のあり方も変わってきている。けれども、大きな問いは変わっていない。どうすればよいお金儲けを促進し、悪いお金儲けを抑制できるか、である。経済学の歴史は、さまざまな悪いお金儲けが力を持ってしまうたびに、それに対抗する手段を講じていくというかたちで展開されてきた、と言えるだろう。

現代的な言葉で言えばブラック企業ばかりとなり労働者階級が苦しんだ一九世紀には、会社のお金儲けのあり方を問い直す経済学が生まれた。また、庶民が豊かになり、貯蓄をしたい人は多いが、自分で事業を展開する意欲を持っている人は少ないという状態になった二〇世紀には、お金を持っているだけで儲かる利子という稼ぎ方を問い直す経済学が生まれたのである。

私は経済学の歴史を、やや単純化しすぎているのかもしれない。しかし、本書では、あえて経済学の歴史を一筋のストーリーとしてとらえたいと思う。なぜそうするのかというと、その一筋のストーリーから、経済学の歴史に一つの方向性を見出したいからである。

それは、よいお金儲けのとらえ方の変化である。経済学は、はじめにおいて、富を「持っている」人のお金儲けを、適切な競争のなかであるかぎり、よいことと考えていた。富を持っている人が自分の財産を賭けてお金儲けに挑戦する場合、慎重に持っている知識を活かす(無駄遣したりはしない)からである。だが、実際には、富を持っている人が、その富を適切に有効に活用するにふさわしい資質を持っているとはかぎらない。

経済学の歴史では、つねにそれが問題となった。そして、「富の所有者がお金儲けで活躍するのがよいこと」という考え方はだんだん退き、「富を活用する知識と意欲を持った人たちが活躍するのがよいこと」という方向へと進んできたのである。

思想史を頼りに今を考える

こうした歴史の大きな方向性をとらえることは、現在を生きるわれわれにとって、きわめて重要な意味を持つだろう。

例えば、二〇〇八年の投資銀行リーマン・ブラザーズの破綻を契機とする世界金融危機は、多くの人に「経済システムはこのままで大丈夫なのだろうか?」という疑問を抱かせた。お金を持っている人がお金を増やすマネー・ゲームに興じ、儲けるだけ儲けた後に最後に残った損失のツケを政府が肩代わりしたのだから、庶民の感覚からすれば「まとも」な経済ではない。なりふり構わぬ財政支出拡大と政府の借金肩代わりで何とか急場をしのぎ、一九三〇年代のような大恐慌にならず、経済は落ち着きを取り戻しているかのように見える。しばらく経ってみると、「まともではない!」と感じた違和感や怒りは、日常にかき消されてしまう。

しかし、ここで経済学の歴史的な方向性を思い出すべきだ。お金を持っている人が誰の役にも立たず、ただそれを増やすだけのお金儲けをすることは「悪いお金儲け」であり、経済学はこれを封じる方向で考えてきたのだ。世界金融危機以前に我がもの顔で巨額のお金を動かし、莫大な報酬を得ていた金融エリートたちは、人びとの生活をよりよいものにする知識を持っているわけではないという点で、もはや主役ではないはずの人びとだったのだ、と。

われわれはどういう時代に生きていて、どのような方向に向かえばよいのか?それを考える人びとにとって、思想史ほど頼りになるものはない。これまでどのように考え、どういう方向に向かっているのかを知ることで、はじめてエセ常識や惰性に抗して、ほんとうの意味で「考える」ことができるのである。

億単位のお金をひらひらと動かす金融エリートたちゃ、証券会社から上等の扱いを受ける大金持ちたちなど、普通に働くわれわれ庶民には縁のない世界だと思われるかもしれない。だが、富を持っている人(所有者)と富を活用する人(労働者=大きな富を持たない庶民)の関係は、普通に働く人の生き方に大きな影響力を持っている。

電機業界で働く普通の会社員を考えよう。会社の従業員であれば、働くことによって会社の所有者(株主)の利益に貢献している。けれども、普通はそれは意識されない。働くことは自分の生活のためであり、お客様が喜ぶ電機製品を生み出して、社会の利益に貢献していると思うのが普通である。例えば、高度成長期にテレビ・冷蔵庫・洗濯機を世に送り出した電機会社の社員は、まさに人びとの生活をよりよいものにする最前線にいるという誇りと充実感を持って働けたことだろう。

では、現在はどうであろうか?表面的に見れば、高度で便利な電機製品をつぎつぎと世に送り出して、お客様の喜びを生み出している。また、消費者と会社の利益だけでなく、社会に責任を負った企業であるとして、CSR(Corporate Social Responsibility:企業の社会的責任)をアピールしてもいる。だが、自分たちの働きが真に人びとの生活をよりよいものにしているという実感を持てるだろうか?高画質の大画面テレビを売り出せば、「おっ、きれいだね」と少しぐらいは驚いてくれるかもしれない。しかしそれは一瞬のことであり、別にテレビなど昔のままでも生活の質は変わらないのである。電機会社の人も生活者であり、それぐらいのことはわかっている。ほんとうはもっと別の、真に生活をよくする電機製品作りをしたいと心の底では思っているに違いない。でも、デジタル放送だ、4Kだと技術を更新することで得られる利益―強制スクラップによる需要創出―には抗うことはできない。

私の仕事は、消費者に無駄に高度な製品をつかませることではない。私の仕事は、ほんとうの意味で生活をよくする製品を作ることだ。だから、会社をその方向に向けていこう。そう言いたくても言えないのはなぜか?なぜ、社会に向き合う心を偽らなければならないのか?あるいは、偽っていることすら忘れなければならないのか?その根源には、会社はその所有者株主の利益のための器であるという大前提がある。現状、働く者はその器のなかでしか働けないのである。

富の所有者の「利益を上げるべし」という指令と、富の活用者=働く者たちの価値を生み出す力の関係。ここが経済学の最前線である。思想史はこの最前線にいたるまでの道筋を照らす。それは、富の所有者のお金儲けが主役であった経済学のはじまりから、富を活用するにふさわしい者こそが主役になっていく、対して所有者が主役から後退していく、という大きな流れを持っている。この経済思想史の大きな流れを知ることは、われわれがこれからを考えるための糧となるだろう。

「所有者が主役から降りていく」歴史

私が経済学の歴史のなかで採りあげる経済学者は、スミス、J・S・ミル、マーシャル、ケインズ、マルクス、そしてハイエクとフリードマンである。大まかな筋道を、最初に示しておこう。

スミスは、資本主義経済を、著しい格差があり、報酬と努力の比例性という観点からは公平ではないけれども、肯定的に評価した。働いて価値を生み出す力と、富の所有者がどこに資源を投下するかを決定する力が、両輪として作用して豊かさをもたらす経済を考えていたからである。だが、彼は、お金儲けや格差を無条件に肯定したのではなかった。スミスの思考をたどれば、資本主義経済を肯定するためのーつまりお金儲けが「よいお金儲け」であるための―道徳的条件があったと読み取ることができる。このスミスの条件が、その後の展開を理解するカギになる。

ミル、マーシャルは、お金儲けがスミスの道徳的条件を逸脱し、労働者をフェアに扱わなくなった現実に直面した。そこで、彼らは、労働者をフェアに扱うような事業経営者の像を示した。道徳的な資質を持った人間にお金儲けの主役になってもらうことで、スミスの条件を回復しようとしたのである。

ケインズは、「お金を持っている人」と「お金を実際に活用する人」が別々になった世界に直面した。資産所有者のお金儲けは、事業経営者のお金儲けとは質が違う。事業経営者は働く力を引き出して価値を生み出し、お客さんが喜ぶことを通じてお金を儲けるけれども、資産所有者のお金儲けはそうではない。そのような世界では、スミスの条件が満たされない。資産所有者のお金儲けが、事業経営者のよいお金儲けを邪魔する。そこで、ケインズは、資産所有者のお金儲けが課する制約を除去するために、大胆な改革―ケインズ政策―を提唱した。このケインズの処方箋も、「よいお金儲け」の条件を作ることであり、スミスの道徳的条件を回復するためと位置づけることができる。

つぎに採りあげるマルクスは、ミル、マーシャル、ケインズと同じく、スミスの道徳的条件を回復しようとした経済学者である。マルクスは一九世紀の人であり、ミルとほぼ同時代を生きた。ケインズの方がマルクスより後―マルクスが一八八三年没、ケインズが同年の生まれ―である。にもかかわらず、叙述の順序を逆にしたのは、マルクスのなかにミル、マーシャルおよびケインズの問題意識を克服するヒントが見出せるからである。

マルクスは、スミスの条件が満たされなくなる究極の原因は、「私有」財産権にあると考えた。その「好き勝手に使ってよい」という権利が、社会性を無視して暴走するからである。マルクスは、「私有」を乗り越えた先にあるものとして、「個人的所有」という概念を提起している。これが、所有者が主役から降りた世界のあり方を示している。

本書では、スミスからミル、マーシャル、ケインズ、マルクスとつづく叙述で、「所有者が主役から降りていく」という経済思想史の大きな流れを掴む。しかし、読者は疑問に思うかもしれない。ほんとうにそうした大きな流れで掴んでいいのだろうか、と。

その疑問を整理すると、つぎのような考えであろう。働く者たちを重視する社会主義も失敗した。雇用保障や機会均等を政府の力で作り出そうとする福祉国家体制も、一九七〇年代に経済パフォーマンスの低下に直面して失敗した。そして、その反省の上に立ち、一九八〇年代以降、市場を重視する新自由主義(ネオ・リベラリズム)が時代の趨勢となっている。労働者の権利や安定よりも、資本の自由な利益追求を肯定することが、格差はあっても活力があり、成長が望める経済を作り出す。この新自由主義の経済観こそ、現在の常識なのではないか?

そのような通説的な「常識」は、たしかに存在する。その「常識」の立場からすれば、所有者は後退などしていないし、するべきできでないということになる。例えば、近年、声高に叫ばれるようになった「コーポレート・ガバナンス」という概念も、会社は所有者である株主のものであるから、株主の利益に反するかたちで会社が資源を浪費させないために、ガバナンスが必要なのだという意味で使われることが多い。そしてそれは、無駄が多く、また都合の悪い情報の隠蔽などをくりかえす悪い会社の体質を変えてくれる「正しい」ことであると、なんとなく受け止められている。「常識」の力は強い。

しかし、この「常識」は、イデオロギー的な潮流が生み出したものに過ぎない。経済学という学問の根底に流れる基調は、やはり「所有者が後退していく」という方向に向いている。だが、そう主張するだけでは、もちろん読者は納得できないだろう。そこで、「所有者が後退していく」という流れに反対した経済学者―今日の「常識」を作り出した経済学者でもある―の思想にも分け入り、私の描く経済思想史のなかに位置づける必要があるだろう。

そこで採りあげるべきは、自由主義的な経済学を主導したハイエクとフリードマンである。

ハイエクは、分散した知識の利用という観点から、自由な市場経済の重要性を説いた。アイディアはどこに存在するかわからないのだから、それぞれが持っている知識を活用する自由な機会が重要であり、そのためには自由競争市場とそれを支える私有財産権という制度が必要という考え方である。この制度は人間が頭で考えて作ったものではなく、自生的(自然発生的)に生まれた秩序である。この秩序を大事にすることこそが、長期的に見て経済を繁栄させ、われわれを豊かにする。だから、経済に人為的に介入したり、理性で制度設計をしたりしてはならない、というわけだ。

このハイエクの立場からすると、所有者は主役から降りてはならない、ということになる。なぜなら、所有者=私有財産権者こそが、知識を活用するためのもっとも責任ある行動をとるからである。自分の財産は慎重に使うが、預かり物の財産はそれほど慎重に使うわけではない、というわけだ。だが、この所有者に関する前提は、いまの現実に合っているだろうか?私はもはや主役ではないはずの所有者に、無理に主役に返り咲くように要請しているように見える。

ハイエクの自由主義が知識論や自生的秩序といった概念に支えられた―思想的な基盤が結構練られた―考えであったのに対して、フリードマンの自由主義はそうでもない。しかし、その「市場は善、政府は悪」と断じる姿勢―私はこれを「市場主義」と呼ぶ―は、歯切れがよく、現実を動かすには大きな力を持った(そして未だに「常識」を支配している)。けれども、「市場主義」という単純思考は、問題の本質から目をそらす危険なものである。そのことを、日本の会社本位主義の問題に対する「市場主義」の立場からの処方を考えてみることで、明らかにしよう。

ハイエクやフリードマンは、「所有者が主役から降りていく」という経済思想史の方向性に合致しない経済学者であり、彼らは本流ではない。それが私の位置づけである。

では、経済学の本流は、最前線において何を考えているのか?それを明らかにするために、現代の経済理論(組織の経済学)の到達点を説明する。組織の経済学において、所有権者が絶対的な支配者であるという考え方はもはや採られていない。そのことを、会社の所有権者である株主の地位から見よう。

そして、最後に、その到達点―「一応の株主主権」―は、本書の示す経済思想史の方向性―所有者が後退していく―を考えると、乗り越えられるべきものであることを示す。会社の富は、株主の私物ではない。その富は、それを活用する知識と意欲を持った現場の人びとに託されるべきなのである。

富を「資本」として集中させ、それを事業活動の拠点とするやり方は、今後も変わらないだろう。その事業の最終責任者は、もはや事業に直接関係していない「所有者」ではありえない。事業が社会性を帯びているなら、その責任とは損害を引き受けることだけではないからだ。直接関係のない人間に、社会的な責任を負わすことはできない。ならば、事業に直接携わる人に富を託し、富が社会のなかで適切に活用されたことを示す責任を負ってもらうしかない。

私が本書で明らかにしたいことは、経済思想史が示している大きな方向性と、その方向性が指し示す資本主義経済の未来である。

目次

はじめに

よいお金儲けと悪いお金儲け/思想史を頼りに今を考える/「所有者が主役から降りていく」歴史

第一章 アダム・スミス―資本主義の道徳的条件

資本主義と道徳性・公正さの両立/アダム・スミスの生涯/富める国とは何か―重商主義への疑問/国を富ませる原理1/自由競争市場の公正な評価が庶民の力を引き出す/「共感」が形成するモラル―『道徳感情論』/お金儲けの道と徳のある生き方は両立する/国を富ませる原理2―「見えざる手」が資源を有効な方向に向かわせる/資本主義経済の「不公正」はどこまで認めるべきか?/利子や地代が正当であるための条件/全体の富裕化/強者と弱者の共存共栄/資本主義の道徳的条件

第二章 J・S・ミルとマーシャル―労働者階級への分配と成長

満たされない道徳的条件/J・S・ミルの生涯/労働者階級の貧困/自然科学的なリカードの分配論―メカニカルな経済観/人間科学的なミルの分配論―「労働者階級の貧困」を解決するための分配/スミスの資本主義の道徳的条件とミルの分配論/アルフレッド・マーシャルの生涯/成長論をめざすマーシャルと静態均衡論のワルラス/成長論のカギとなる第四の生産要素「組織」/「経済騎士道」と「人生基準」が有機的成長を支える/ミル=マーシャルによる資本主義のあるべき姿

第三章 ケインズ―「金融」が資本主義を歪める

利子と貯蓄の常識に挑戦/ジョン・M・ケインズの生涯/金本位制復帰問題/「金融」と「産業」、どちらの利害が重要か/「金本位制」への辛辣な批判/「投資家」と「企業家」/ケインズの特徴/従来の経済学の論理を否定―ケインズ『一般理論』/流動性選好理論と不確実性/「金融」が「産業」を乗っ取る投機資本主義/ケインズの不確実性論と現代の経済学/ケインズ政策の真の意味

第四章 マルクス―「私有」を問い直す

マルクスは生きている/「私有財産権」は誰のための権利か?/「私有財産権」を乗り越えて、新しい経済体制へ/「私有財産」の意味は変質する/近代市民社会の変質としての資本主義/資本主義の先にある「individualな所有」/個人的所有の可能性/ザスーリチへの手紙に見る「individualな所有」/「私有財産権」から、富を活用者に託す社会へ

第五章 ハイエク―「私有財産権」の絶対性

経済思想史の傍流としてのハイエク/フリードリッヒ・A・ハイエクの生涯/社会主義経済計算論争から見る市場の意味/自生的秩序への信頼/「社会正義」の追求は、私有財産権を危うくする/自由を守るための「法の支配」/ハイエクは「保守主義」ではない/ケインズはハイエクの『隷従への道』を、どう評価したのか?/ハイエクにおける私有財産権の絶対性

第六章 フリードマン―「市場主義」の扇動者

現実の政治のヘゲモニー/「市場主義」/現実の政治は「薄っぺらい思想」で動く/「市場主義」の扇動者、フリードマン/「市場主義」で見る差別問題/日本の会社本位主義の問題――「市場主義」と「民主主義」/ナイトのフリードマンへの態度ー「市場主義」は真の自由主義ではない/「市場主義」は、スミスを継いでいない

第七章 組織の経済学―現代の経済理論における株主の位置づけ

経済思想史をふりかえる1―「よいお金儲け」のために/経済思想史をふりかえる2―知識を創造し、活用する現場へ/現代における所有/株主の地位の後退と強化/経済理論における株主主権論―その通説的な論理/通説的な株主主権論の欠陥/従業員組織に支配権を委ねることのマイナス面/一応の答えとしての株主主権―利益を外に報告する/「一応の株主主権」を超えて/スミスにはじまり、スミスに戻る

あとがき

経済学入門シリーズ 経済思想<第2版> (日経文庫)

様々な経済学者たちの経済思想を面白おかしく学べる良著

本書では、アダム・スミス、マルクス、ケインズ、シュンペーターら経済学の巨人たちの考え方について歴史に沿ってわかりやすく解説されおり、経済思想の全体観が身につく内容となっている。「田舎ざむらい経済学と出会う」「英国女王のご質問」など興味深いエピソードをコラムで紹介されており、非常に読みやすい構成、内容となっている。

はしがき

二十世紀の終末を迎えたころ、経済思想への関心が高まり始めました。これまでは、経済思想というと、経済学の本格的学習のまえの入門的なコースであるとか、資本主義は是か非かとかいった学生風の議論を思い浮かべたものです。しかし、いまでは、ビジネスパーソンが週末に経済思想史の本をひもとき、主婦がどこかの大学の市民講座に経済思想のテーマのレクチャーを聴きにいくといっても少しもおかしくない時代になりました。

経済学にたいする人々の期待も、有効な政策提言や正確な経済予測といった直接的なものだけに向けられているのではないでしょう。むしろ、成長重視の価値観が様々な面から挑戦を受け、社会主義や資本主義についてのこれまでの通念が崩れたなかで、現代の経済社会がどのような方向に向かおうとしているのかを人々は知りたいのだと思います。産業の競争力においても物質的な豊かさにおいても世界の最高水準に到達した現在の日本社会のもとでは、この関心はかつてのように性急な問いかけの姿をとってはいません。それだけに、ありきたりの答えでは、簡単に満足させることのできない深い知的関心になってきているのでしょう。

経済学はいままさに転換期にあります。理論構築の際の基本的枠組みという意味でも、また経済理論がめざすべきヴィジョンという意味でも、新しい経済思想が強く求められています。しかし、新しい思想の肥やしになるものは、過去の人々の積み上げてきた知識・理論・思想についてのとらわれない理解です。それに支えられてはじめて、実践的意識から生まれる先鋭な思想は、個人の多様性を許容する社会に適合したものに変わっていくのです。本書はそうした経済思想を、経済学の発展に沿って概説しようとするものです。といっても、テキストというよりは、読者がいつでも途中下車したり、コースを変えたりできる周遊旅行のガイドブックのようなものと考えていただければ結構です。

本書はご覧の通りの小著ですが、その執筆は思ったより難航しました。何とか終わりまでたどりつけたのは、編集担当者の堀口祐介さんの激励と穏やかな催促のおかげです。草稿の一部は講義やゼミで用いて学生の反応をみましたが、全部に目をとおして改善の相談相手になってくれたのは社会経験のある大学院生の佐々木一功さんです。最後に、日ごろ経済学史・思想史研究の分野でオープンな交流をさせていただいている方々にも、お礼を申し上げます。本書のような入門書の執筆にあたっても、先学・同学の研究や翻訳の成果に助けられることがどれほど多いかを痛感したからです。

一九九三年四月

第二版はしがき

本書の第一版は、東欧・ロシアの変革から間もない一九九三年に刊行されました。アメリカではクリントン民主党政権が成立し、レーガン流の政策からの脱却がはかられているときでした。日本では資産バブルが崩壊し、経済状況の急変がおきた時でした。良い方向にせよ、悪い方向にせよ、何かが変わり経済思想も経済学も変わるという予感がありました。一九九〇年代初頭の私は、経済思想もかつてのように堅苦しい、あるいは重苦しいものではなくなり、新しい時代に生きる人々の常識になることを念願しました。現在では、かなりの程度そうなったのではないかと思いますが、二〇年前の状況は異なりました。

今回は、最初の刊行から二〇年近く経った時点にふさわしい改訂をほどこそうと思いまし た。主要な改訂は、二〇〇七 – ○九年の世界金融経済危機の経験にふまえてX章を新設したことですが、序章や図章にも加筆や構成の変更があります。本書がなおも生命をもっているとすれば、著者として嬉しく思います。

二〇一一年四月

八木 紀一郎

経済思想―[目次]

序章 経済思想への招待

1 経済思想とは

2 経済思想の多様性

3 再生するアダム・スミスー

4 ケインズ、そしてマルクスの復活

[I]経済の発見―重商主義時代の経済学

1 オイコス(家)の経済

2 市場という範型

3 国家と貨幣流通

4 物価上昇の発見

5 重商主義という名称

6 貿易差額論

7 正貨の自動配分論

8 トレイドとコマースー

9 近代的産業労働としてのインダストリイー

[Ⅱ]経済の骨格と再生産―古典派経済学の生誕

1 ペティの近代的科学精神

2 列強の国力評価

3 経済の循環と再生産

4 「経済表」の想定する経済構造

5 「経済表の範式」

6 重農学派と経済的自由主義

7 新しい世界の予言

8 スミスの社会科学体系

9 分業の生産力的効果

10 分業と商業社会

11 資本主義の認識

12 自然価格論

13 見えざる手

[Ⅲ]成長と分配の法則―十九世紀のイギリス古典派

1 十九世紀の資本主義像

2 マルサスの呪い

3 地金論争と穀物法論争

4 分配理論の探求

5 リカードの価値論

6 古典派の賃金理論

7 理論家J・S・ミルー

8 古典派経済学と社会思想

[Ⅳ]途上国の反古典派―ドイツとアメリカの経済学

1 自由貿易帝国主義

2 愛国者リストー

3 国民経済の理論

4 アカデミズムの歴史学派

5 社会政策学会

6 ウェーバーの近代資本主義論

7 ウェーバーの合理主義論

8 ヴェブレンの資本主義文明批判

[V]ユートピアと階級闘争―社会主義者の経済学

1 理論が大衆をとらえる

2 社会主義思想の二重性

3 サン・シモンの産業主義

4 社会主義者の経済学批判

5 疎外された労働

6 資本論への道のり

7 労働価値説と商品論

8 窮乏化と利潤率低下

9 再生産論と恐慌論

10 マルクスの歴史的予言

[Ⅵ]経済人と市場均衡―限界主義の経済学

1 水とダイヤモンドの逆說

2 限界効用理論の出現

3 限界効用論による交換論

4 価格決定の理論

5 一般均衡のヴィジョン

6 メンガーの主観主義

7 限界効用理論と社会的最適

8 限界生産力理論と「完全分配」

9 限界主義は静態の経済学か

10 「はさみの両刃」

11 有機的成長

[Ⅶ]経済変動の探求―貨幣的経済理論とケインズ

1 貨幣ヴェール観

2 ヴィクセルの累積過程論

3 静態と動態

4 革新者としての企業者

5 ケインズの貨幣経済論

6 投資・貯蓄による所得の決定

7 セイ法則批判

8 ケインズの修正資本主義論

9 ケインズ理論の動学化

[Ⅷ]巨大組織の時代―独占と組織の経済学

1 大企業と国家

2 独占資本主義

3 不完全競争論

4 価格の硬直性

5 外部性と公共財

6 社会化と社会主義経済計算論争

7 ソ連の工業化

8 官僚制と経営者革命

9 企業組織による環境の内部化

10 内部組織の経済学

[Ⅸ]論争のなかの現代経済学

1 古典派雇用理論への批判

2 新古典派総合

3 マネタリズムの躍進

4 反ケインジアンの諸潮流

5 マクロ経済学における新しい対立的

[X]経済危機が示す課題

1 サプライ・ショックーグ

2 世界金融危機

3 危機を生み出したインバランス

4 エヴォリューショナリイ・エコノミックスは可能か

5 理想の経済学者

参考文献

用語解說

貨幣は経済活動を刺激するか?

限界効用均等の法則

短期・長期

COFFEE BREAK

田舎ざむらい経済学と出会う

バブルの陰にいた二人の銀行家

必読書『国富論』

父子経済学者

経済学の制度化

協同組合と株式会社

ポリティコ・エコノミック・マン

資本主義の成功の帰結

キツネとハリネズミーハイエクの市場観

英国女王のご質問

経済学系統図

人名索引

序章 経済思想への招待

1 経済思想とは

経済思想というのは、経済理論や経済政策の基礎にあって、その基礎概念や体系構成を方向づけている考え方です。明確な理論や政策に具体化される以前の経済思想それ自体は、経済という特殊な関心が向けられる状況についての一種直観的なイメージです。そのなかには、状況のなかで行動する主体とその相互関係、および彼らをとりまく制度的・自然的環境の特定のとらえ方が含まれます。

これらは認識の道具というより認識自体の枠組みであり、人々はそれによって自分と世界の関係を理解しています。したがって、それには、意識的にせよ、無意識的にせよ、しばしば強い価値評価がともなっています。現在の秩序を肯定的にとらえる場合もあれば、強く変革を志向している場合もあるでしょう。このようにいえば、生きて経済活動をしている人間はみな、経済思想をもっていることになります。

しかし、経済活動にあっては人々や、企業、国家といった各種の行動主体は相互に影響しあっていますから、たとえば、賃金引き上げが社会にどのような影響をもたらすかを認識するためには、直観に頼ることはできません。何らかの結論を得るためには、各経済主体の行動パターンを定式化したうえで数段の論理的操作を行わなければなりません。こうした論理的操作を行いうる概念群をもった経済理論が現れてはじめて、経済思想は直観やドグマの域を脱したものに成長するのです。しかしどのような定式化と論理操作を行うべきかは、あるいはどのような経済理論を採用するかは、認識主体の直観的認識、あるいは経済思想に依存するのですから、経済思想の発展が経済理論の発展を促すこともあるでしょう。

COFFEE BREAK

田舎ざむらい経済学と出会う

上野寛永寺にたてこもった彰義隊を官軍が掃討にかかり、江戸中が大混乱になるなかでも福沢諭吉が慶応義塾での講義を休まなかったことはよく知られていますが、そのとき彼が手にしていたのは英語の経済学書でした。

福沢は、経済学をつうじて、独立心をもった個人どうしの経済的競のなかから社会の秩序が生まれることを知り、さらにそれを支える市民倫理に進みました。それは福沢自身にとっても思想の大転回を意味しました。

「そも全輩の身分を尋れば、生来士族の家に育せられて下の何物たるを知らず所読の書は四書五経、所聞の家訓は忠孝武……故に当時その心魂の所在を尋れば、未だもって田舎武士の全況したる者というべからず。この田舎武士の魂をもって偶然に西百国出版の中箱を読みるの治国経済修身の議論に遭ひしことなれ一時脳中に大騒乱を起こしたるもまた由縁なきにあらざるなり。」(岩波書店版『福沢諭吉全集』第4巻)

博覧強記の経済学史家でもあったJ・A・シュンペーターは、経済学には、その論理的一貫性や洗練度の点から進歩を論じることのできる経済の「分析装置」と、そうしたことの不可能な経済の「ヴィジョン」があると論じました。わたしたちがいま経済理論といっているものは「分析装置」、経済思想といっているものは「ヴィジョン」にあたります。しかし、経済理論と経済思想の相互関係という点からみれば、先に述べたように、この二つは相互に支え合いながら発展するのです。

経済政策論においては、政策の目的や政策の実施主体が議論の重要な要素になりますから、経済思想との結びつきは経済理論以上に直接的な性格をもっています。ときには、政策と思想の結合が、経済理論の発展に先行することもあるでしょう。個々の政策は、とくにその目的および主体に関して固有の構造をもっているので、直観的あるいは思想的な評価・選択が行われやすいからです。しかし、理論的な分析によって提供される諸要素の関連についての理解なしには、政策の直接・間接の効果の十分な認識は不可能です。

2 経済思想の多様性

経済思想の特徴は、それが多様でありうるということです。

その根拠は、第一には、社会には経済的条件に差異のある多様な集団が存在しているので、経済思想についても、どのような集団、あるいはどのような集団の組み合わせを準拠集団にするかによって複数の経済思想が成立しうるからです。

第二には、経済には、市場的交換だけでなく、家族のような共同体、企業のような人為的組織、国家のような権力的組織などによる多様な調整メカニズムが併存しているので、価値的に、あるいは実効的に、どれを基準にとって考えるかという点で差異が生じうるからです。

これらは思想の外部の客観的要因からの説明です。しかし、思想を現実によって反証することはきわめて困難であり、その結果、思想は強い自己維持的な性質をもっていることも見落とすべきではありません。思想は、その成立時とは異なる新しい現実に直面するとき、多くの場合、マイナーな修正や追加的な説明を付加して切り抜けていくでしょう。他の領域の思想同様、経済思想が死滅することがあるとすれば、それは、変化を遂げながら発展していくエネルギーを失い、支持者がいなくなる場合です。特定の経済思想が人気を博していた社会集団、また特定の経済思想が基準としていた調整メカニズム自体の変質がそれと重なるかもしれません。

3 再生するアダム・スミス

しかもある経済思想が一時は死んだものとみなされても、その思想の構図に共感するひとが現れて復活することがよくあります。たとえば、アダム・スミスの経済思想について語ることは、かつてはかなり古臭いことのように思えました。しかし、最近ではそうではありません。

大内兵衛さんは『国富論』の岩波文庫版(『諸国民の富』)の翻訳者でしたが、その解説に「やがて死ぬべき定めではあろうがなかなか死なぬのがスミスである」と書いたものです。大内さんが社会主義者であったことを考えてその真意を推測すれば、日本はマルクスの理論に基づいて社会主義になるべきだが、資本主義にとどまるかぎりは、スミスの理論も現実の資本主義を評価する基準としてまだ生命を保つであろう、といったことだったのでしょう。

ところが、ちょうどスミス死後二〇〇年にあたる一九九〇年に、世界では、社会主義経済から私営企業主体の市場経済に移行しようとする大きな波のような動きがみられました。日本でスミスを記念して行われたシンポジウムでは、旧ソ連からの参加者も中国からの参加者も、スミスが経済社会の改革を導く灯火のもっとも大きな一つになることを認めました。ロシアや東欧などではスミス以上に、スミスの現代版としてハイエクが人気を博しました。経済主体の自由をそれ自体絶対的価値として擁護したハイエクは、確かにかつての計画経済の批判者としてもっとも徹底した立場にいます。しかし、市場経済に対応した人間の意識の背後に、市場と分業が健全に発展し、資本蓄積が順調に実現される客観的条件をみようとするスミスは、ハイエク以上に現実主義者です。

改革開放のかけ声のもとに中国が市場経済に転換して二〇年以上がたちました。世界のリーダーが集まるダボス会議に参加した中国の温家宝首相は、市場経済のもとでの公正という問題を考える際にアダム・スミスの『道徳感情論』が重要であると発言しました。スミスは、いまや中国の「社会主義市場経済」の指針にまでなったのです。

アダム・スミスは、産業の衰退に悩む西側諸国でも再生しています。イギリスのサッチャー保守党政権、アメリカのレーガン共和党政権が、福祉国家政策から富裕層優遇にコースを変え、規制の廃止ないし緩和によって経済を活性化させようとしたとき、アダム・スミスはこの流れにさおさした政治家たちのシンボルになりました。

3 ケインズ、そしてマルクスの復活

東欧・ソ連の社会主義圏の崩壊によって冷戦が終結したあと十数年は、資本主義がその勝利を謳歌したネオ・リベラリズムの時代でした。日本経済は資産バブルの崩壊によって停滞を余儀なくされましたが、アメリカは情報通信技術に支えられた国際的な金融活動によって世界の余剰資金をひきつけ、ニューエコノミーとまで呼ばれた繁栄を続けました。

情報通信技術の発展と規制緩和によって生まれた新事業分野では、はばかることなしに利益を追求する行動が称賛され、長期の慎慮よりも市場での評価が正しいとされました。しかし、二〇〇七-○八年に世界規模の金融危機がおこると、こうした風潮は一転して「強欲」と非難されるようになりました。

一九二九年の大恐慌に匹敵する速度で収縮する経済を目にして人々が思い出したのは、ケインズです。ケインズは、マネーゲームは武器を用いたゲームよりはましだが、マネーゲームによって国民の生活や産業が翻弄されるのは避けなければならないと論じていました。「政府が一般的に経済を誘導できるかどうかについては経済学者の見解は分かれていますが、経破滅に瀕した金融機構を救出し、経済の縮小をくいとめるために不況対策をうつことについて章の対立はありませんでした。

各国の政府と中央銀行のあいだに国際協調が迅速に成立し、一九三〇年代のように事態を悪化させることが避けられたのは、過去の経験からの学習効果があったからでしょう。市場経済は必ずしも自己調整的ではなく、政府の行動によって補完される必要があるというケインズ的な洞察が、政府の介入を原則的に拒否するネオ・リベラリズムの信条にうちかったのです。

しかし、二〇〇七 – ○九年の世界金融危機によって露呈した経済問題は、より広範にわたっています。金融政策・財政政策を総動員して破綻をくいとめることはできても、経済危機を生んだ国内経済・世界経済のインバランスは残っています。低所得者に住宅取得資金を貸し込んでその債務を売買するサブプライム・ローンがアメリカの金融危機のきっかけでした。金融・住宅バブルの破綻のあとには、マイホームを失った数百万戸の家計と荒廃した都市が残されました。経済が回復に向かっても雇用と賃金の増加は遅々としていて、ネオ・リベラリズム時代に拡大した所得・資産格差が縮小する気配はありません。

日本経済は、二〇〇〇年前後の危機的状況を脱したあと、○八年の世界金融危機の前年まで低成長ながら拡大期が続いていました。企業は過去最高の利益をあげていたのに、国内投資は低迷し、雇用と賃金の増加は微々たるものでした。この時期に増加したのは低賃金の非正規雇用でしたから、定職のない若者のフリーター化、働きながら貧困から抜け出せないワーキング・プアーの増加という問題が出現しました。そのなかで、戦前のプロレタリア文学者小林多喜二の『蟹工船』が爆発的な売れ行きを示し、資本主義の根本的な批判者であるマルクスの『資本論』の解説書のブームが起きました。

繁栄の時代であった一九六〇年代にマルクス・ルネッサンスが起きたときには、マルクスは資本主義の人間疎外に対する批判者とみなされマルクスの青年時代の著作が愛好されました。今度は、資本主義が生み出す貧困と格差を説明する経済思想としての『資本論』のメッセージが人々をひきつけているのです。

世界経済のかつてのインバランスは、富める先進工業国と貧しい発展途上国の南北格差でした。しかし、中国やインドのような新興市場経済大国の成長が開始された現在では、それに、豊かな先進国が新興工業国の貯蓄に依存するという金融インバランス、巨大な人口が経済成長に加わったことに対するエネルギーと食糧資源のインバランス、世界的規模での経済と環境のインバランスが加わっています。さらに、アフリカでは最貧人口の増加が続き、オイル・マネーが工業化につながらないイスラム圏では社会的政治的不満が渦巻いています。

こうした二十一世紀初頭の世界経済の不均衡と格差の構造を考えるとき、視野を拡げるヴィジョンが必要であることを感じさせられます。過去の経済思想家は、現在の経済学者のように厳密な数理的論証を行っていませんが、経済現象を大局的にとらえるヴィジョンを有していました。市場経済の健全な発展を説いたアダム・スミス、資本主義の規制・誘導を説いたケインズだけでなく、資本主義的な市場経済自体を批判したマルクスの経済思想に触れることも有益でしょう。しかし、注意してほしいことは、過去の偉大な経済学者を復活させるのは、彼らの思想・学説に従うためではありません。それぞれの時代状況のもとでヴィジョンをもった経済思想を形成した彼らと対話することによって、わたしたちが奥行きのある思考をするためです。

経済思想入門 (ちくま学芸文庫)

本書は前半と後半に分かれており、前半は経済学の歴史を時代に沿って説明している。後半は経済思想をテーマ別に様々な思想を比較検討しながら論じています。内容の特徴としては解説が非常に明快である。特にケネー経済表の説明、リカードの差額地代論の説明、限界革命の説明はわかりやすいと感じた。理解しにくい理論を図式化し、理論の要点を丹念に抑えながら解説しており、経済思想入門として最適ともいえる著書ではないか。

第I部 経済思想の歴史

第1章 市場社会の成立

時代背景―国民国家と市場社会の成立/市場社会の「起源」をめぐる論争/重商主義/文明社会の形成/重農主義

第2章 古典派の成立―アダム・スミス

時代背景――重商主義の支配と産業資本家の勃興/労働と価値、富、分業 そして市場/「自然的自由の体系」と重商主義批判/市場社会における同感と徳

第3章 古典派の展開―――リカードとマルサス&

時代背景――経済の停滞と階級対立の予感/人口論と賃金生存費說/差額 地代論と蓄積論/マルサスによる批判と後世の評価

第4章 古典派の隘路――マルクス

時代背景――階級対立の激化と理想的体制の模索/疎外論、物象化論/剰 余価値論/恐慌論と資本蓄積論/唯物史観とその批判

第5章 限界革命と新古典派

時代背景――イギリス自由主義の隆盛と帝国主義の始動/限界革命/新古 典派/新古典派への評価

第6章 社会主義経済の可能性をめぐって

時代背景――覇権の交替と巨大組織による経済運営へ/ワルラスの社会主 義/社会主義経済計算論争/社会主義の必然性?

第7章 資本主義の変貌――ケインズ

時代背景―株式会社の普及と不況の深刻化/ケインズ 『一般理論』のア メリカ的解釈/IS = LM図式の時代背景/二つの貨幣観とケインズの 経済学/経済における投機の蔓延

第8章 消費社会化と市場自由化――市場の高度化と経済思想

時代背景――ケインズ主義の定着と解体、そして消費社会化とグローバライ ゼーションヘ/市場重視への転換/大量消費社会の到来

第Ⅱ部 経済思想の現在

第1章 方法について

経済思想と方法論/科学の方法と経済思想/「人々の信念」と経済学/ 経済思想の妥当性と学術集団の権威

第2章 制度について

市場と制度――新制度派/制度と信頼/制度のコンベンショナリズム/ 市場とは何か/生産要素の商品化と市場社会の誕生

第3章 貨幣について研

通貨論争/貨幣の機能と実体/流動性と不況/貨幣と投機

第4章 消費について

消費における形式と経験/消費の社会性/消費の個人性/消費と時間性

第5章 企業について 。

取引コストと企業組織/利潤と創造的破壊/企業組織と経営環境/知識 創造の場としての企業/投資と投機

第6章

市場と公正 自由と平等/新厚生経済学における公正/リベラリズムにおける公正/ 市場と公正

第7章 グローバライゼーションについて*

スミスとグローバライゼーション/自由貿易の是非―リカードとリス ト/企業のグローバライゼーション/国際金融のグローバライゼーション/国際経済機構とグローバライゼーション

第8章 経済思想のゆくえ

構造改革と消費不況/欲望拡大の軌跡/経済学における相関的思想の再興へ

註

参考文献

ちくま学芸文庫版あとがき》

索引

はしがき

経済思想とは、社会における諸方面の人間の営みに配慮しつつ描いた経済理論のことで ある。

J・A・シュンペーターは大著『経済分析の歴史』で、経済思想とは「一般に経済問題に関し、とくに一定の時と所において公衆の心に浮かび上がっているような、経済問題についての公共政策に関する一切の意見と願望の総称にほかならない」と述べている。彼は続けて、この「公衆の心」は属する階級や集団によって異なっており、それぞれの立場に 愛着を持つ著作家によって「政治経済学」として表現される、とする。つまり経済思想にせよ政治経済学にせよ、著者が属する集団の利害を反映したイデオロギーにすぎない、というのである。そこで彼は、経済思想や政治経済学を脱し「経済分析」に達することで、「科学的な進歩」を果たさねばならないと唱える。

シュンペーターにとって過去の経済思想や政治経済学は、経済分析の端緒となる原初的な認識活動(彼はそれを「ヴィジョン」と呼ぶ)である。さまざまな事実に照らし、また諸概念や諸理論との整合性を図ることで、イデオロギー性を摘み取り科学性を高めていく素材にすぎない。けれども現在の経済分析は、シュンペーターの想定をおそらくは遥かに越えて、専門化・断片化している。諸概念・諸理論との整合性といっても、経済学者が勝手に枠を引いた「経済理論」の内部でのみ検討されるにすぎない。

シュンペーターが『資本主義・社会主義・民主主義』において示したような、経済活動とその外にある官僚組織、政治権力との相関関係などは分析の対象とはされなくなった。あるとしても経済内部、すなわち、「経済活動としての」行政や政治の分析があるだけである。また消費といえば効用関数の 数式として形式的に抽象化されたものだけが議論の対象とされ、流行や社会的価値観との関係は見過ごされている。そうした趨勢から、規制を緩和したりリストラしたり、貨幣供給が増えさえすれば景気が回復するといった、形式論理的もしくは経済分析的には正しくとも現実的には誤った議論が横行している。

たとえばさまざまな調査が幾度も明らかにしているように、日本では一九九〇年代から、戦後では前例のない消費や投資の落ち込みと高水準の失業が生じている。消費支出の減退については、アンケートに対し「将来の雇用不安」を原因として挙げる人が多いが、長期的な総需要不足という現実は、「長期的には市場は均衡する」とか、「経済人は合理的である」といった経済分析の定説からは起こりえない現象であるために、無視されている。シュンペーター風に言えば、公衆の心に巣くう無定見な「経済思想」にすぎないとされているのである。

だが長期的な市場均衡や合理的な経済人という仮説は、理論の要請ではあっても現実そのものではない。理論より重要なのは現実であって、ここでは経済分析こそが自家中毒を起こしている。いまこそ経済分析を人々の日常の営みやそこから生まれる社会 心理、社会におけるその他分野との連関のうちに定位する新たな「経済思想」が求められているのである。

本書は、もともとは経済学の入門書の中の学説史編として企画されたものにもとづいている(第I部)。後にその部分をふくらませて一書とするように企画を変更したために、テーマ別に経済思想を論じる第五部を付け加えることとした。あらゆる社会科学説はシュンペーターの言う「ヴィジョン」に発しているのだから、思想に関して由来を語ってもその現在を描いても、筆者の主観が色濃く残りはする。事実や理論との整合性を検討することも重要ではあるが、筆者の検討が足りない部分もあるだろう。読者諸賢の「ヴィジョン」にもとづく批判を期待するゆえんである。

執筆に当たっては、多くの方の助言を仰いだ。全員のお名前は尽くせないが、同僚である山脇直司教授、ゼミ生である中野剛充・井上彰・湯浅創の各氏からは貴重な指摘を受けた。原谷直樹・権田容子両氏は、データ調べを手伝ってくださった。新世社の御園生晴彦氏には、面倒な編集作業に情熱をもって取り組んでいただいた。家族の幸子と息吹にも仕事時間を融通してもらった。以上、記して謝したい。

二〇〇一年六月

松原隆一郎

経済学の歴史(慶應義塾大学出版会)

経済学の目指すものは何か?その問いから経済学の発展を見つめなおす1冊

経済学はどのような問題に答えようとしているのか、どのような考え方を重視し、何について議論してきたのかを明らかにしてくれる一冊である。特に道徳哲学的な考察が明らかにされている古典派経済学を重視し、「科学と道徳哲学」や「生産と分配」の問題を中心に古典から現代までの経済学どのように発展してきたか、どのような全体構図なのかについて丁寧に追いかけた一冊である。

はしがき

この本は、経済学がどこからきて、これから先どこへ行こうとしているのということについて、順序良く、分かりやすく説明することを目的としている、経済学に入門するための王道は経済学の歴史を勉強することであると、は、つねづね考えてきた。本書はこれから経済学を学ぼうとする大学生を念頭において対筆したものだが、経済学を以前に勉強したことがあるが、も一度、あらためて今の経済学についても勉強し直してみようと考えている人たちにも勧められる。

経済学の歴史について勉強すれば、経済学がこれまで何を問題にし、その問題に対してどう答えてきたかについて知ることがで「経済学の概念が難しいという苦情に応えるためにも、経済学の歴史は役にかつ、経済学の歴史をさかのぼると、もともと経済学者たちは、普通の人の使う言葉で経済学について語ってきたことが分かる。やがて経済学者たちは、数学的表現を含めてより専門的で正確な言葉や概念を使って議論するようになったが、そのような発展の歴史を一歩一歩たどることによって、専門的な用語の意味が理解できるようになる。

経済学の歴史は、経済学への入門者のためにだけでなく、専門的な研究者にとっても役に立つ。というのも、経済学は、今、大きな転換を果さなければならなくなっているが、そのためにも、原点に立ち戻って、経済学がこれまでどのような問題に答えてきたか、今後どのような問題に答えていかなくてはならないかについて、考え直す必要があるからである。

本書は、以上のような目的から経済学の歴史について、第1部の古典派経済学と、第2部の近代経済学とに分けて、そのどちらにも偏ることなく、できるだけ分かりやすく、また詳しく説明していく。12章に分けて検討した中には、スミス、リカード、マルサス、ミル、マルクス、ワルマルクス、ワルラス、パレーバヴェルク、ウィクセル、パレート、マーシャル、メンガー、ウィーザー、ベームバヴェルク、ミーゼス、ハイエク、ケインズ、そしてヒックスなど、多数の経済学が含まれている。これらの経済学者たちについては、これまで古典派経と近代経済学とに区別して論じられてきたが、本書では、それらのもむしろ連続性の側面を強調した。

それは、古典派経済学も近代経済学も、一貫して生産と分配、雇用や資本と成長の問題を社有子の中心問題としてきたからである。このように本書は、古典派経済学と近代経済学について、いずれか一方の経済学の傾向に注意を集中することなく、そのどちらについても、できるだけ公平に焦点を当てることに心がけた。

経済学は、世界の貧困問題を解決」現代の社会生活をより自由で快適なものにすることを目指してきたし、今後もそのための社会改革に資することを求められているが、そのような経済学の目標を達成するためには、偏った考え方に固執するのではなく、古いものから新しいものまで、より多くの種類の経済思想や経済理論から謙虚に学ぶ必要がある。本書のもう一つの特徴は、ポパーの科学論によって、経済学の科学としての発展の道筋を明らかとすると同時に、スミスの『道徳感情論』の解釈などを通じて、道徳哲学としての経済学の基礎についても明らかにしたことである。経済学は、一方で科学として今後とも発展していかなければならないが、他方では道徳的な基礎についても再検討しなければならない。

各章の初めには〈要約〉を用意し、学生がこれを見て予習しやすくするとともに、講義の指針としても役立つようにした。また付随的な知識に関して「コラム(Column)」の中で解説し、里要な用語は「キーワード(KeyWord)として取り上げ、「コメント(Comment)」ではそれぞれの学説に対する筆者の批判や意見を述べた。最後に、各章末の「より進んだ研究のための参考文献」と「問題」では、学生が自分たちでさらに進んで勉強するための参考になるような文献と問題を掲げた。

本書は、もともと城波大学、自治医科大学、そして立正大学において、20年以上にわたって経済学の歴史について講義してきた内容に基づいて書かれている。本書の基本的な考え方については、東京大学名誉教授の根岸隆先生の教えに従っている。根岸先生には、真っ先に御礼を申し上げなくてはならない。ただし本書の誤りについては、私自身の責任であることは言うまでもない。また、それぞれの大学でお世話になった教職員の先生方、熱心に私の読売を開いて質問してくれた学生や院生たちにもここで感謝する。また慶應義塾大学出版会の島崎功一氏、木内鉄也氏、喜多村直之氏には、出版までのご尽力に感謝する。最後に、本書は、立正大学経済研究所の援助を受けていることを記しておく。

2014年10月22日

立正大学経済研究所にて 小畑二郎

目次

はしがき

経済学の歴史的連関連図

図

序章 なぜ経済学の歴史を学ぶのか

1 経済学の歴史を学ぶことの意義

2 テキストの構成と使い方

3 経済学の歴史を学ぶ方法論について

4 経済学の歴史に関する本書の立場

第1部 古典派経済学

第1章 経済学の誕生前史

1 経済学の誕生までの経済史的背景

2 思想的背景

3 政治哲学の革命

4 スミスの『道徳感情論』(1759)

5 まとめ

第2章 スミスの経済学(1)

〈前史〉

1『国富論』(1776)の問題設定:序文:

2『国富論』の篇別構成と概観

3 分業と市場

4 価値・真の価格:2つの労働価値説

5 剰余価値論:商品価格の構成部分

第3章 スミスの経済学(2)

6 経済学の原点:スミスの経済思想

7 自然価格と市場価格

8 資本蓄積、貨幣と信用

9 統治の経済学:重商主義批判と自然的自由の体系

10 スミスの経済学のまとめ

第4章 リカードと古典派経済学(1)

1 序論

2 リカード経済学の中心的な問題:序文

3 労働価値説(

4 自然価格と市場価格

5 分配の長期動態と定常状態

第5章 リカードと古典派経済学(2)

6 リカードの外国貿易論

7 セイの法則と古典派の貨幣理論

8 リカードと古典派経済学

9 リカードの機械論

第6章 マルクスの経済学

1 マルクスの思想

2『資本論——経済学批判』(1867、1885、1894)

3 労働価値説

4 剰余価値論または搾取説

5 生産価格と転形問題

6 資本蓄積論

7マルクス経済学と社会主義の困難

第2部近代経済学

第7章近代経済学の誕生―限界革命

1 近代経済学の出発

2 1870年代の大著作

3 近代経済学の思想的源泉

4 価値論における古典と近代

5 効用理論の歴史と近代経済学におけるその発展

第8章 ワルラス=パレ―トの一般均衡理論

1 ワルラス=パレートの経済思想とその起源

2 一般的理論の主題

3 ワルラス=パレートの一般均衡理論の解答

4 一般的理論の成果と問題点

第9章 マーシャルの経済学

1 マーシャル経済学の思想的基礎

2 マーシャルと古典派経済学との関係

3 現代経済学におけるマーシャルの特徴

4『経済学原理(1890-1920)』の需別構成

5 企業と市場の経済学

6 分配論

第10章 メンガーとオーストリア経済学:

1 概説

2 メンガー経済学の出発点

3 メンガー経済学の内容

4 その炎のオーストリア経済学の発展と論争

第11章 ケインズの思想と経済学

1 歴史的背景:「平和の経済的帰結」

2 ケインズ:哲学者としての出発

3 ケインズ:政治経済学のヴィジョン

4 代表的著作における主題の展開

5 ケイン『一般理論』(1936)の経済学

6 ケインズ政策とその帰結

第12章 ヒックスの経済学と現代

1 序論

2 ケインズ経済学の普及とIS-LM理論

3 ヒックス:経済学研究の出発点

4 後期ヒックスの研究の特徴とその歴史的背景

5 貨幣理論の研究

6 資本理論の研究

7 経済史の理論

索引

Key Word

比較優位の法則〈5章〉

購買力平価說〈5章〉

物価・正貨のフローメカニズム〈5章〉

貨幣数量説〈5章〉

セイの法則〈5章〉

パレート改善と最適〈8章〉

厚生経済学の基本定理〈8章〉

Comment

スミス労働価値説のもう一つの解釈:後ろ向きの価値と前向きの価値〈2章〉

資本主義経済における搾取〈6章〉

メンガー経済学とマーシャル経済学の補完性〈10章〉

ベーム-バヴェルクの資本理論に対するメンガーの反対理由〈10章〉

IS-LM理論の問題点と貨幣・資本理論の研究〈12章〉

Column

労働経済思想の現代的な意義〈2章〉

スミスの分業論のその後〈2章〉

スミスの資本論、とくに人間資本の取り扱いについて〈3章〉

リカードの生存賃金説の歴史的な背景〈4章〉

リカードの救貧法反対の理由〈4章〉

リカードとケインズのヴィジョンの比較〈4章〉

金本位制の自動安定装置について〈5章〉

マルクス資本蓄積論の応用〈6章〉

マーシャルの短期の市場均衡における商人(企業)の役割〈9章〉

伝統的な利子批判と『ヴェニスの商人』〈9章〉

〈要約〉

1 経済学の歴史を学ぶことの意義

- 経済学の標準的なテキストとの関係

- 大学における経済学教育――「経済学の歴史」が欠落

(2) 経済学の発展の歴史を知ることの意義・どのような問題と取り組んできたのか?一問題の歴史的変遷を知る

- どのような学説が重視されてきたのか?―理論の多様性と思相中的・学説の対立/継承関係は?―批判的討論の意義

- どのような問題に今取り組んでいるのか?——現代の経済問題

- 近代社会の成り立ちを知るための中心・経済学は16-18世紀以来のヨーロッパ近代社会とともに発展した

- 明治以来の日本の近代史の中心となってきた

- 政治経済学の重要性

2 テキストの構成と使い方.・テキスト各章の構成

〈要約〉講義の道しるべ

〈本文〉経済学の歴史に関する詳しい説明や問題点の指摘

〈より進んだ研究のための参考文献〉

〈問題〉

3 経済学の歴史を学ぶ方法論について

- 経済学は、道徳哲学と科学の両側面から人間の社会生活について考察する

- 「モラリスト×エキスパート」の学問である

- 経済学の科学的側面についての検討・ポパー――試行錯誤法と反証可能性・クーン――科学革命の構造とパラダイム転換

- ラカトシュー 研究プログラム、ハードコアとプロテクティブベルト

(2) 道徳哲学としての経済学

シュンペーター経済学の源泉は道徳哲学か時論的な評論古典派経済学――分業と市場経済の道徳的基礎近代経済学一個人主義

- 自由主義の立場から市場経済の基礎を検討

- マーシャル経済学功利主義と進化論に基づく厚生経済学ケインズ経済学――不確実な金融経済、政策担当者の責任倫理ヒックス

- 新オーストリア理論――自由社会と法の下の機会平等

4 経済学の歴史に関する本書の立場

-

- 経済学の古典と近代の両方の重視

- これまでの経済学の分裂・近代経済学:新古典派総合・ワルラス=パレートの一般均衡理論――ミクロ経済学・ケインズ『一般理論」、IS-LMモデル――マクロ経済学・マルクス経済学:マルクス『資本論』を原理とする経済学および経済史・本書の立場:経済学の多元的歴史を重視。

- 古典の重視:スミスーリカードJ.S.ミルーマルクスの継承と批判的関係

- 近代経済学:マーシャル経済学―ケインズ革命―ヒックスの経済学・経済学と時間:古典派経済学——超長期の経済循環と秩序・マーシャル経済学――短期の部分的市場均衡の分析・ケインズ経済学―中期の金融経済の変動の分析

- ヒックス経済学――市場プロセス/資本の時間構造の分析11経済学の歴史を学ぶことの意義

- 近代経済学、マルクス経済学

1 経済学の歴史を学ぶことの意味

(1) 経済学の標準的なテキストとの関係

日本の多くの大学では、ミクロ経済学、マクロ経済学、マルクどのテキストが経済学教育のために、これまで使われてきた。しかし、これらのテキストの中には、経済学の歴史に関する説明が足りなかった。このキストでは、経済学のこれまでの多くのテキストの中に不足してきた経済の歴史について、主として学んでいきたい。

(2) 経済学の発展の歴史を知ることの意義

経済学の歴史を知ると、次のようなことが明らかになってくる。まず、経済学がこれまで、どのような問題と取り組んできたかについて、明らかになる。これまで多くのテキストの中では、経済学の答えだけが書かれてきた。しかし、問題のない答えはありえない。問題が理解されて、はじめて答えの意味も分かってくる。まして、経済学には、多くの未解決問題があって、解決すべき問題は、たくさん残されている。したがって、経済学が、どのような問題に答えてきたかを知ることは、経済学の現在の到達点を知るためにも不可欠である。

次に、経済学には、いろいろな考え方がある。そこで、どのような考え方がこれまで重視されて、今日まで来たかについて知ることは、経済学の多様性とその歴史的背景を知る早道である。経済学には、数学のように一つの答えだけがあるわけではない。そのような経済学の多様性を知ることが大切である。また経済学は、論争的な学問である。これまでにもいろいろな経済理論が考え出され、それぞれが互いに論争し合ってきた。何を議論してきたかについて、経済学の歴史が明らかにしてくれる。最後に、経済学が今どのような問題に答えようとしている。他のテキストでもある程度分かるが、経済学の歴史を学ぶことによって、現代の問題に関する関心は一層深まるにちがいない。

(3) 近代社会の成り立ちを知るための中心

経済学の歴史を知ることの意義は、この他にもたくさんある。そもそも経済学は近代社会の発展のために役立ってきたのだが、そのような経済学の役割については、経済学の歴史によって明らかにされる。経済学の歴史の始まりは、どんなに早く見積もっても、せいぜい16世紀か17世紀にさかのぼるにすぎない。それ以前の社会の原理は、経済学よりも、政治や法律、もしくは宗教などに求められてきた。

経済学が近代社会の発展に役立ってきたのは、それが基本的人権を尊重し、自由な個人による自発的な協調を促してきたからである。そのことについては、アダム・スミスの『国富論』がアメリカの独立宣言と同じ1776年に出版されたことによっても想像できる。また福沢諭吉が、日本の近代化のためには、何よりも経済学を学ばなければならないことを強調していたことによっても、明らかとなる。経済学は、単なる経済に関する学問であるだけでなく、近代社会の組織原理を明らかにする政治経済学でもあるからだ。

2 テキストの構成と使い方

このテキストの各章は、以下のように構成されており、それぞれ、どのような順序で読んでもよいが、次のように使えば、学習のために一層便利になると思われる。

〈要約〉講義の道しるべ。講義の前に、あらかじめ講義のあらすじについて予習しておくために使い、講義のときに開いて、講義の進み方を理解する。またノート代わりに書き込んでもよいかもしれない。またキーワードが表示されているので、経済学の用語に慣れるためにも便利であろう。

〈本文〉講義の要点に関するより詳しい説明。講義のあとに、よく聞き取れなかった点やよく理解できなかったこと、さらにもう一度確かめておきたいことなどの復習に役立てる。なお、文中で取り上げた書籍については原著作刊行年を付しておいた。

〈より進んだ研究のための参考文献〉本書によって関心を持った人には、さらに進んだ研究のための参考文献を用意した。卒業論文の参考文献としても役立ててもらいたい。なお参考文献には翻訳書のみを掲げ、〈〉内に原書の出版年を付した。ただし現在、本屋で売っていない本もあるので、図書館などを利用してもらいたい。

〈問題〉各章ごとに読者の理解度を確かめるための問題をいくつか用意した。経済学の歴史について考える材料として使ってもらいたい。

3 経済学の歴史を学ぶ方法論について

経済学は、科学と道徳哲学の2つの側面を同時に備えた学問として、これまで発展してきた。このテキストでは、このような2つの側面について、どちらの側面も重視しながら、それらの歴史的な推移について明らかにする。経済学の歴史は、モラリスト×エキスパートとなるための必修科目なのである。そこで、経済学の科学と道徳哲学の2つの側面について勉強するための方法論として、このテキストが参考とした考え方について、あらかじめ紹介しておこう。

- 経済学の科学的側面についての検討

このテキストでは、経済学の科学的側面を理解するためにカ(KarlPopper:1902-94)の科学論とそれに関連した議論を参考とした。そこで以下では、ポパーの科学論についてその要点を解説し、関連する議論と、その方法を経済学に応用するときの注意点について述べておこう。

ポパーは、科学こそ、人間の能力が最も理想的に発揮される分野であると考えた。なぜならば、そこでは人間が知識の向上を目指し、その知識に基づいてより良い環境や社会を実現しようとする努力が最大限に発揮されるからである。人間は何事かを知ろうとするとき、まず問題を発見し、その問題の解決に向かって何らかの理論を考案し、その理論に基づいて問題の解決にあたる。

そして、問題をうまく解決できないときには、その理論を訂正するか、もしくは理論の現実への適用の仕方を変えてみるだろう。あるいは問題の立て方そのものが間違っていたことに気づくかもしれない。このような「試行錯誤( Trial & Errors )」の過程を通じて、人間は、より適切な知識を身につけて真実に近づき、われわれを取り巻く社会や環境をより良いものにすることができる。また、われわれ自身の人格もより良いものに高めることができる。このような科学の「試行錯誤」のプロセスを図式化すると次のようになる。

P1 – TT – EE/CD – P2

(問題の発見)―(暫定的理論の発明)―(理論の適用と反証/批判的討論)― (新しい問題の発見)

(P = Problem, TT = Tentative Theory, EE = Error Elimination, CD = Critical Discussion)

このような「試行錯誤」のプロセスに従うことが科学の最も重要な特徴だ、とポパーは述べている。他方で、科学には実験が不可欠だと考えられている。それは、実験によって理論の正しさが証明されるからではない。むしろ反対に、理論の誤っている点について、実験によって気づかされるからである。科学的理論の正しさを完全に「実証(verify)」することは、全知全能の神ならばともかく、人間には不可能である。人間にできることは、ただ理論の誤りを実験によって正すことだけである。

ある理論が誤っていることを、実験を含めた経験的事実によって示すことは、「反証( falsification )」と呼ばれている。科学の特徴は、理論を経験や実験によって実証することではなく、むしろそれらを反証することである。あるいは自由な批判的討論を通じて理論を反駁できることも科学の特徴である。このように、経験的事実や批判的評証可能( refinable )」であることが、科学のもう一つの規準とされ、このように、ボバー科学論の特徴は、科学が「試行錯誤」の過程にする。および、反証可能でなければならないことの2点に要約される。

以上のようなポバーの考え方は、科学的研究の指針として今日まで採用されてきている。また科学だけでなく、多かれ少なかれ「試行錯誤」の過程に従う合理的な企業経営や経済政策についても、このような規準は応用できる(の第11章p261)。未知の分野に挑戦する人間の合理的行動に関しては、試行錯誤や反証を通じて自分たちの行動の誤りを正し、より良い知識を獲得してより良い成果をあげることが必要なのである。

ポパー科学論に対する反論

ボバーの科学論は、もちろん完全なものではない。いくつかの有力な批判がこれまでにも加えられてきている。そのうちでも、よく知られているクーンの「パラダイム論」とラカトシュの「リサーチ・プログラム論」とについて、ここで紹介しておこう。トーマス・クーン(ThomasKuhn:1922-96)は、物理学や天文学などの研究においては、ポバーの「反証可能性」の規準は、科学の規準として使われてこなかった、と批判した。ある有力な学説が提出されると、それに追随する科学者たちの「パラダイム集団」が形成され、その集団に属する個々の研を老たちは主要な学説が示唆する細分化された分野での日常的な研究(パズル盤巻)に没頭する。

そして、たとえその学説に対して有力な反証が提出されたとしても、しばらくは主要な学説を訂正しようとはしない。彼らが研究の方向を変えるときは、その研究者集団が維持できなくなるほどに反証や反論が積み重ねられたときに限られる。クーンは、このようなときに初めて「パラダイム転換」、すなわち理論の大転換が始まると考えた。このように科学の歴史は、経験的事実による反証よりも、むしろ、科学者集団の社会心理学的な動きに従ってきたと、クーンはポパー科学論を批判したイムラカトシュ(hareTakatore:19227)は、一面ではターンの批判を認めたが、基本的にポパーの科学論のほうを支持した。

実際の科学の発展過程が、ポパーのいうような反証に従ってこなかったのは、科学のリサーチ・プログラム(計画)」が二重の構造からできているからである。その中には研究計画の中心命題からなる「ハード・コア(中核)」があり、この部分に関しては、反証することは不可能である。他方で、その命題を証

中実に通用した仮説は、その計画の「プロテクティブ・ベルト(防結)」と呼ばれ、ハード・コアの外側の周辺部分を取り囲んでいる。この周辺理論については、経験的事実によって反証が可能になる。実際の科学的開発が必ずしもポパーのいう反証に従ってこなかったのは、その中核に反証を受けないハード・コアがあるからである。だが、実際の研究の大部分は、周辺理論に関連するから、科学的研究のほとんどは、ポパーのいう反証に従ってきたといってよい。

経済学の歴史においては、リカードのような古典派経済学やマルクス経済学など、すでに反証を受けたとされている過去の理論が一部で依然として支持されているから、反証による理論の交代が典型的に演じられてきたとはいえない。それは、労働価値説や市場均衡論など、異なった「ハード・コア」が反証を受けることなく、それぞれの理論体系を支えてきたからである。

このように複数の異なった理論体事の共存をうまく説明できるタカトシュの科学論は、経済学の科学としての歴史をよく説明するものとして、これまで参なにされてきた(根岸隆「催済学の歴史」)。経済学の科学的方法に関する注意点このテキストでは、以上のような反論を考慮しながらも、基本的には、ボパーの科学論を参考にして経済学の科学的側面について検討する。

この科学論がさまざまな経済問題を解くためだけでなく、その他の合理的な人間の社会的行動を理解するためにも参考になるからである。ただし、すべての科学理論が、先に示したような典型的な反証のテストに使うわけではない。またボバー自身が歴史研究について言及しているように、経済学のような社会科学においては、反証による誤りの排除(EE)より、批判的討論(CD)による学説の発展のほうが参考になる。

経済学の歴史は、まさに判的討論(論争)によって推し進められてきたといってよい。「また科学は、問題の発見に始まるが、その問題の発見は必ずしも科学的な基準に従うわけではない。カバーは、科学の問題の発見については、むしろ「形而上学」が役に立つとさえいっていた。ラカトシュのいうように、科学の研究計画においては、反証不可能な「ハード・コア」がその中心を占めるが、その理由は、出発点となる問題の発見がしばしば科学以外の論理に従うからであろう。

さらに理論の大きな転換が起こるのは、多くの場合、以前とは違った問題が発見されたとき、または、問題の立て方自体の誤りに多くの人が気づいたときに限られる。それ以外のときには、科学的研究は、以前と同じ問題に対して様々に異なった解答を試みている。したがって、クーンの「パラダイム転換」に関する議論も、実際の科学の歴史を理解するときには参考になる。

経済学については、この他にも考慮すべき特殊な事情が指摘できる。その一つは、経済学においては、純粋の実験がしにくいこと、またもう一つは、経済学においては、それぞれの時代の人々の社会的な価値観や目的意識などが強く反映することである。経済学の歴史については、科学的側面の他にも道徳的または社会思想的な側面が検討されなければならないのはこのためである。

(2)道徳哲学としての経済学

社会科学の一分野としての経済学が自然科学と違う点は、物理学や天文学などが何らかの物質に関連する科学であるのに対して、経済学は単なる物質ではなく、あくまでも人間の社会的行動に関連する科学だという点にある。人間は、意識または意欲を持って、個人的かつ社会的に行動している。その行動は、ちょうどボバーの科学論が明らかにしたように、何らかの問題を発見し、その問題の解決に向けて仮説(理論)を立てて取り組み、より良い状態を実現しようと試みるところに特徴がある。

そのような人間の行動に関する分析は、一自然科学と同じようかの発見や理論の設定に関しては、人間の価値観や目的意識が強く反映する。そのような人間の価値観や目的意識については、個々人の間に大きな違いにあり、またそれぞれの時代ごとに大きく変化する。その点については、単に用具関係を説明するだけではなく、自分たち自身のことに照らして他の人々の価値観や目的意識に対して共感したり、互いに理解し合ったりするっとも大切である。このような人間同士の共感や相互理解が経済学においては重要な役割を果たしているので、道徳的側面と科学的側面との両方について、検討する必要がある(ウェーバー「社会科学方法論」)。

経済学における道徳的基礎の変遷

人間の価値観や目的意識の違いについて研究するのが、道徳哲学または倫理学の役割である。経済学は一面では、自然科学と同じような科学であると同時に、他面では、道徳哲学の一分野である。スミスを初めとする主要な経済学者たちのほとんどは、道徳哲学の分野でもいくつかの主要な仕事を残している。

経済学の主要な革新は、新しい価値観や目的意識に基づく問題の発見によって可能になる。「シュンペーターは、経済学の源泉をたどると、道徳哲学か、もしくはそれぞれの時代の経済問題に関する時論的な評論かのいずれかから始まった、と書いている(シュンペーター「経済分析の歴史』)。その道徳哲学も、時代とともに変わってきた。

スミスに始まる古典派経済学の時代には、労働(分業)と市場経済の道徳的基礎が問題とされていた。これに対して、限界革命(◎第7章)を経たのちの近代経済学は、個人主義、自由主義の立場から市場経済の道徳的基礎について研究するようになった。マーシャルは、経済学を道徳哲学から切り離そうとしたのだが、他方では、切利主義と進化論とに経済学の道徳的な基礎を見出そうとした(○第9章)。ンズ経済学以降の現代になると、不確実な金融経済の変動の中でその時ふさわしい倫理的基礎が探求され、財政・金融政策の担当者の責任倫理が問われている(○第11章)。最後にヒックス経済学以降の道徳的基礎については、今後の研究課題であるが、オーストリア学派と同じく、市場経済や社会主義経済の批判を通じて、自由で開かれた社会の実現を目指してきたのではなかろうか(○第12章)。

このように、経済学は、その誕生以来、一面で科学であることを目指してきたが、他面では、個々人の価値意識や目的意識を重視する道徳哲学的な基礎の上に築かれてきた。本書は、このようなモラル・サイエンス(道徳科学)としての経済学の本来のあり方について経済学の歴史を通じて理解することを目指している。

4 経済学の歴史に関する本書の立場

古典派経済学と近代経済学

このテキストは、古典派経済学と近代経済学の両方について、現代経済の理解のための重要な学説として検討している。その理由を述べよう。

古典派経済学が重要であるのは、経済学の科学的側面と道徳的側面の両方を明らかにしているからである。近代経済学は、経済学の科学的側面については、その数学的表現を含めて、熱心に研究してきたが、その半面で、思相的・倫理的側面については、あまり詳しく検討してこなかった。このことが、このテキストで、古典派経済学を大きく取り上げた理由の一つである。

もう一つの理由は、古典派経済学が生産と分配の問題の解明を中心的な主題としてきたからである。生産と分配の問題は、近代社会の出発点となった経済学の基本問題であった。そして、今また、人間の労働のあり方や雇用の問題が重要な問題になりつつある。古典派経済学の生産と分配の理論は、そのまま現代の問題の解決に役立つわけではないが、現代の問題を再検討するための重要な出発点となる。このことが、このテキストにおいて、古典派経済学を大きく取り上げるもう一つの理由である。

近代経済学の重要性については、このテキストは、通説とはやや違った見方をしている。近代経済学における伝統的な考え方は、経済学は、ワルラス=パレートの一般均衡理論を出発点とするミクロ経済学と、ケインズ経済学を発展させたマクロ経済学との2つの体系の総合(新古典派総合)からなるというものであった。そして近代経済学と、古典派経済学、とくにマルクス経済学とでは、まったく違う経済学の捉え方をしているものと考えてきた。これまでの経済学は、ミクロ経済学とマクロ経済学からなる近代経済学と、経済史に力点を置くマルクス経済学とへ、不幸にも分裂してきたのである。

これに対して、このテキストでは、古典派経済学と近代経済学との間に断絶よりも、むしろ連続的発展を見ている。すなわち、古典派経済学の総括者であったJ.S.ミルの経済学は、マーシャル経済学の原理へと発展し、ケインズ経済学の出発点ともなり、さらに、オーストリア経済学とケインズ経済学とを総合するヒックス経済学に引き継がれていくものと考えている。経済学の区分は、ミクロとマクロの区分であるよりも、むしろそれぞれの経済学が扱う時間の長さに関連する。

すなわち、古典派経済学は、超長期の時間を想定して、長期的な市場経済の発展と秩序を問題にし、マーシャル経済学は、市場の短期的な働きを中心に経済学を組み立て、ケインズ経済学は、中期的な金融経済の変動に対する政府の重要な役割を明らかにしていた。そして最後に、ヒックス経済学は、時間の連続性の中で、市場のプロセスや資本主義的生産の時間構造を明らかにしようとしていた。以上のような経済学の歴史に対する見方に立って、このテキストでは、近代経済学の発展の流れを検討する(「経済学の歴史的連関図」pp.vid-ix)。

〈より進んだ研究のための参考文献〉

ウェーバー著、加藤恭・富永祐治・立野保男訳『社会科学方法論』岩波文|庫、1936年〈1922〉

クーン著、中山茂訳『科学革命の構造」みすず書房、1971年〈1962〉シュンペーター著、東畑精一訳『経済分析の歴史(全7巻)』岩波書店、

1955-1962年〈1954〉

ハチスン著、山田雄三ほか訳『近代経済学説史(上・下)』東洋経済新報社、

1957年〈1953〉

ブローグ著、久保芳和ほか訳「新版経済理論の歴史(全4巻)』東洋経済

「新報社、1982-86年〈1961〉

ポパー著、大内義一・森博訳『科学的発見の論理(上・下)』恒星社厚生閣、

1971-72年〈1934〉

モロウ著、鈴木信雄・市岡義章訳『アダム・スミスにおける倫理と経済」

未來社、1992年〈1923〉

ラカトシュ/マスグレイヴ著、森博訳『批判と知識の成長』木鐸社、1985

年〈1970〉

根岸隆『経済学の歴史(第2版)』東洋経済新報社、1997年

〈問題〉

1 経済学の歴史を勉強することが、なぜ大切であるかについて、それぞれの立場から考えてみよう。また、経済学が一つではなく、なぜいろいろな経済学の考え方があるのかについて、考えてみよう。

2 科学とは何か、人間にとって、あるいは社会にとって、科学はどのような役割を果たしているかについて、考えてみよう。

3 経済学は、科学なのか思想なのかについて考えてみよう。