高校生の経済学入門おすすめ本(教科書・参考書) – 初めての経済学を勉強しよう

高校生から経済学を学ぼう

高校生が経済学を学び始めるには、段階的に知識を積み重ねていくことが大切です。いきなり難しい専門書に挑戦するよりも、まずは経済学がどのような学問なのかを知るところから始めましょう。経済学は、「限られた資源をどう使うか」という問いに答える学問です。私たちは日々、何を買うか、どこにお金を使うかといった選択をしていますが、こうした個人の行動だけでなく、社会全体の動きや国の経済政策についても経済学は考えていきます。

最初のステップとしては、「入門の経済学」を学ぶのがおすすめです。高校の「政治・経済」の授業でも基本的な内容に触れる機会がありますが、さらに理解を深めたい場合は、初心者向けの経済学の本や解説書を読んでみるとよいでしょう。たとえば、需要と供給の関係、市場のしくみ、物価や失業、景気循環、国際貿易といったテーマを学ぶことで、経済の基礎が身につきます。こうした理論を知ることで、世の中のお金の流れや、ニュースでよく耳にする経済用語の意味がわかるようになります。

次に意識したいのは、経済学で扱う「現実の経済」を知ることです。経済学は机上の理論だけでなく、実際の社会で起きている問題や現象を理解するための道具でもあります。たとえば、近年話題になった円安やインフレ、少子高齢化が経済に与える影響、政府の財政赤字や社会保障の課題など、身近なニュースを通じて現実の経済に触れてみましょう。新聞記事や経済ニュース、専門家の解説などを読むことで、理論と現実がどう結びついているかを実感できるはずです。普段の生活の中でも、物価の変化やお店の価格設定、働き方の違いなど、経済的な視点で物事を考えてみるクセをつけると、学びがより深まります。

また、忘れてはならないのが、経済学で使う「数学」の力です。経済学では、データやグラフを読み解く力が求められますし、関数や方程式を使って経済の動きを表現することもあります。特に高校数学で学ぶ一次関数や二次関数、指数関数、さらには微分や最適化といった考え方が、経済学の分析に役立つ場面は多くあります。数学が苦手だと感じる人もいるかもしれませんが、経済の仕組みを数字で表してみることで、逆に理解が進むこともあるので、数学の復習や基礎力の強化にも取り組んでおくとよいでしょう。

高校生が経済学を学ぶには、①入門的な理論の理解、②現実の経済への関心、③数学的な基礎力の習得という3つの柱を意識することが重要です。それぞれをバランスよく進めていくことで、大学や社会に出てからも役立つ経済的な視点が養われ、より豊かな学びへとつながっていきます。焦らずに、日々のニュースや授業、読書などを通じて、少しずつ経済学の世界に親しんでいきましょう。

経済と経済学の違い

私たちが普段ニュースで耳にする「経済」と「経済学」は、似た言葉ですが、実は意味が大きく異なります。簡単に言うと、「経済」は実際の社会の中で起きているお金やモノの流れのことを指し、「経済学」はその経済の仕組みや動きを分析・研究する学問です。

まず「経済」とは、人々が生活する上で必要なお金のやり取りや、商品やサービスの生産と消費、企業の活動、国際的な取引など、社会全体で行われている現実の仕組みや流れのことです。例えば、私たちが働いて給料をもらい、そのお金で食べ物を買ったり、企業が商品を作って販売したり、国が税金を集めて公共サービスを提供する、そうした一連の動きが「経済」の一部です。世界経済や日本経済といった言葉も、こうした社会全体の動きや状況を表しています。

一方で「経済学」は、そうした経済の仕組みや問題について、理論や数値データを使って分析する学問です。経済学者は、「どうすれば景気が良くなるのか」「物価が上がるのはなぜか」「貧困を減らすには何が必要か」といった問いに対して、過去のデータや経済理論を使って答えを探します。現実の経済をより良くするために政策を考えたり、将来の経済の動きを予測したりするのも経済学の役割です。

例えるなら、「経済」は実際に動いている大きな機械やエンジンそのものであり、「経済学」はその機械の仕組みを解き明かすための設計図や取扱説明書を作るようなものです。経済という現象が目の前で起きているのに対して、経済学はそれを少し離れた視点で観察し、法則や仕組みを理論立てて説明しようとします。

このように、「経済」と「経済学」は密接に関わり合いながらも、現実の動きと、それを研究する学問という違いがあるのです。

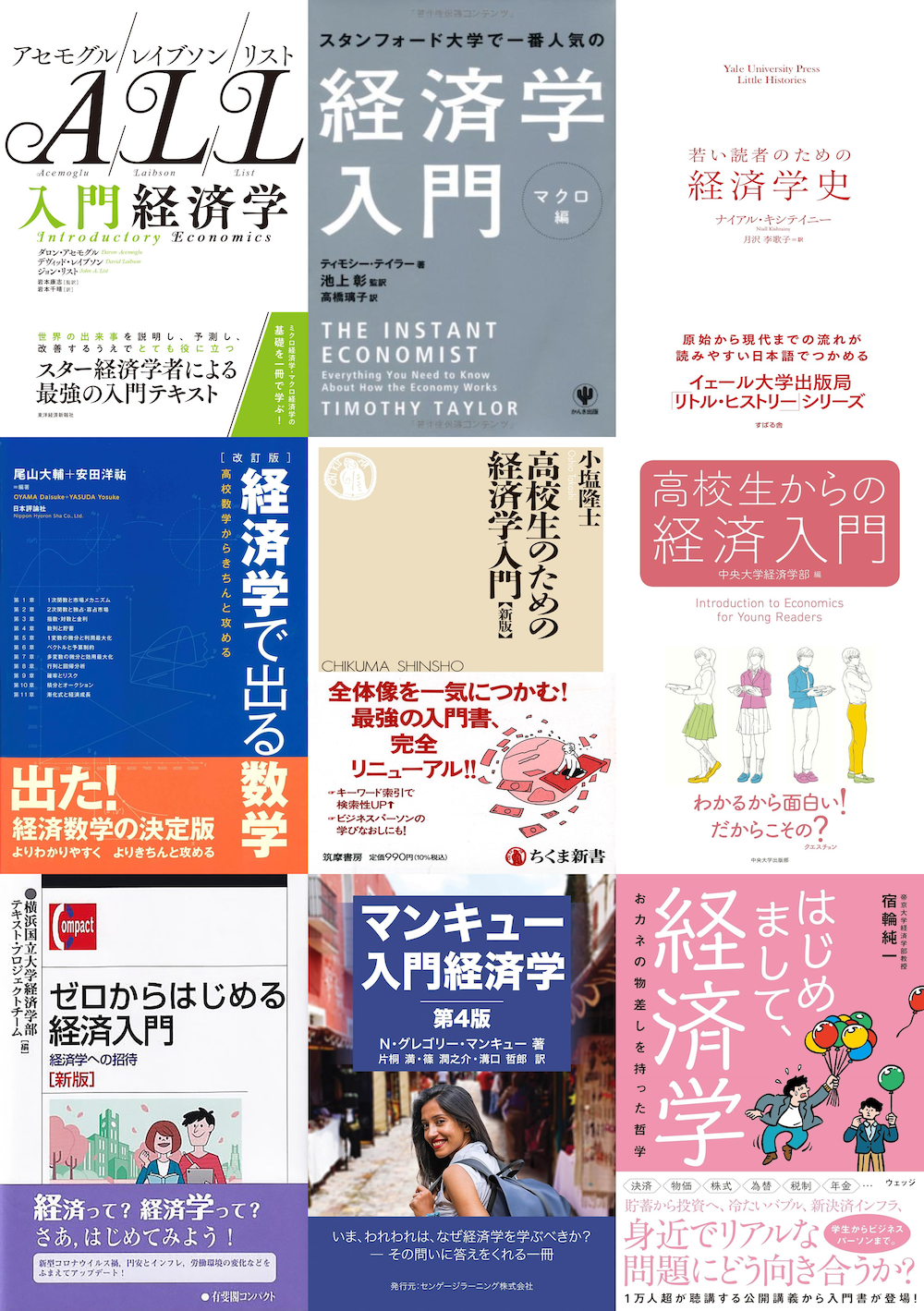

高校生経済学の書籍リスト

1 マンキュー入門経済学

2 アセモグル/レイブソン/リスト 入門経済学

3 はじめまして、経済学

4 高校生からわかるマクロ・ミクロ経済学

5 やっぱり経済学はおもしろい! ―高校の勉強ってどう役立つの?―

6 高校生のための経済学入門(ちくま新書)

7 池上彰のやさしい経済学[令和新版] 1 しくみがわかる

8 高校生のための経済学入門[新版](ちくま新書 1779)

9 アメリカの高校生が学んでいる経済の教室

10 高校生からの経済入門

11 高校生からの経済データ入門(ちくま新書 1006)

12 ゼロからはじめる経済入門

13 [改訂版]経済学で出る数学 高校数学からきちんと攻める

14 経済学部生のための数学: 高校数学から偏微分まで

15 高校生のための数学入門(21世紀南山の経済学)

書籍の詳細リスト

高校生のための経済学入門

『高校生のための経済学入門』(ちくま新書 1779)は、経済学者・小塩隆士氏による、経済学の基本概念を高校生にも理解しやすく解説した入門書です。

本書は、以下の7つの章で構成されています。

1. 序章 経済学を学ぶ前に:経済学の学び方や高校生にとっての意義を紹介します。

2. 第1章 需要と供給の決まり方:需要と供給の基本概念や価格決定のメカニズムを解説します。

3. 第2章 市場メカニズムの魅力:市場がどのように機能し、競争が経済に与える影響を探ります。

4. 第3章 なぜ政府が必要なのか:市場の失敗や政府の役割、所得再分配の必要性について考察します。

5. 第4章 経済全体の動きをつかむ:GDPや景気、物価、経済成長などマクロ経済の指標とその意味を説明します。

6. 第5章 お金の回り方を探る:お金の役割、金融政策、日本銀行の機能について述べています。

7. 第6章 税金と財政のあり方を考える:税金の仕組み、財政政策、社会保障、世代間の利害対立などを取り上げます。

8. 第7章 世界に目を向ける:国際貿易、為替、グローバル経済の動向について解説します。

新版では、金融政策の変遷や世界経済の動向など、最新のトピックスが追加・更新され、キーワード索引も充実しています。これにより、読者は関心のあるテーマを容易に参照できるようになっています。

本書は、高校生だけでなく、ビジネスパーソンや大学生など、経済学を学び直したいと考える方にも最適な一冊です。日々の経済ニュースを理解するための基礎知識を提供し、経済学の全体像をつかむ手助けをします。

著者の小塩隆士氏は、一橋大学経済研究所の特任教授であり、経済学の教育・研究に豊富な経験を持っています。そのため、本書は理論だけでなく、現実の経済問題の解決に経済学の考え方がどのように生かせるかという、実践的な面も重視しています。

経済学の基礎を学び、現実の経済問題に対する理解を深めるための第一歩として、本書を手に取ってみてはいかがでしょうか。

やっぱり経済学はおもしろい! ―高校の勉強ってどう役立つの?

『やっぱり経済学はおもしろい! ―高校の勉強ってどう役立つの?』は、中央大学経済学部の教員と附属高校の教員が共同で執筆した、高校生向けの経済学入門書です。本書は、高校で学ぶ各教科と大学での経済学の学びを結びつけることを目的としています。

本書の特徴は、SNSや新型コロナウイルスなど、高校生が日常で触れる身近な話題を通じて、経済学の面白さをわかりやすく伝えている点です。また、「政治・経済」「日本史」「世界史」「地理」「数学」などの教科については、高校教員と大学教員が共同で執筆し、高校の授業内容と大学での学びをつなげるコラムも充実しています。

具体的な章構成は以下のとおりです。

1. 序章:「やっぱり経済学はおもしろい!」っていわれても…

2. 第1章:SNSから企業や経済を考えてみよう

3. 第2章:「コロナで国民全員に10万円⁉」を考えてみよう

4. 第3章:人や企業はなぜ集まるのか?

5. 第4章:職場の男女差別はもう終わった?

6. 第5章:経済学で実験? —RCT(ランダム化比較対照実験)

7. 第6章:時代の変動を経済学から理解する

8. 第7章:香辛料×大航海時代=資本主義?

9. 第8章:SDGsを通して多面的な貧困について考えてみよう

10. 第9章:経済学で微分はどう役立つのか?

11. 終章:やっぱり経済学はおもしろい!

各章の間には、「国語」「家庭」「保健体育」「理数」「歴史」「情報」「公共」「理科」「芸術」「地理」「外国語」「数学」といった教科コラムが挿入されており、高校での学びが経済学にどのように役立つかを具体的に示しています。

本書は、高校生が日々の勉強と大学での学びのつながりを実感し、経済学への興味を深めるための一冊としておすすめです。

最新版アメリカの高校生が学ぶ経済学~原理から実践へ~

『最新版 アメリカの高校生が学ぶ経済学~原理から実践へ~』は、ノーザン・ケンタッキー大学のゲーリー・E・クレイトン教授が執筆し、大和証券投資戦略部の花岡幸子氏と山﨑政昌氏が翻訳した、経済学の入門書です。本書は、累計7万部を突破した旧版を改訂し、図版の増加や具体例の追加により、より分かりやすくリニューアルされています。

内容は、経済学の基本概念からミクロ経済学、マクロ経済学、国際経済学まで幅広くカバーしています。具体的には、以下の5部構成となっています。

1. 経済の基本概念:経済学の定義や企業組織の形態など、基礎的な概念を解説します。

2. ミクロ経済学:需要と供給、価格決定、市場構造など、個別の経済主体に焦点を当てた内容です。

3. マクロ経済学:制度:政府の歳入・歳出、貨幣と銀行、金融市場など、経済全体の制度的側面を取り上げます。

4. マクロ経済学:政策:経済パフォーマンスの評価、経済的不安定性、安定性の達成方法など、政策的視点からの分析です。

5. 国際経済学:国際貿易や世界経済が直面する課題について考察します。

本書は、難解に思われがちな経済学を、身近な話題や具体例を用いて平易に解説しており、知識ゼロからでも理解できる構成となっています。高校生だけでなく、大学生や社会人で「経済学を本格的に学びたい」と考える方にもおすすめの一冊です。

アメリカの高校生が学んでいる経済の教室

『アメリカの高校生が学んでいる経済の教室』は、テキサス州サンアントニオのウィンストン・チャーチル高校でAP(Advanced Placement)経済学を教えるデーヴィッド・A・メイヤー氏が執筆し、桜田直美氏が翻訳した書籍です。本書は、アメリカの高校生が学ぶ経済学の基礎を、日本の読者向けにわかりやすく紹介しています。

本書は、経済学の基本概念から始まり、需要と供給、市場の仕組み、金融市場、国際経済、政府の役割など、多岐にわたるトピックをカバーしています。各章では、日常生活や身近な事例を交えながら、専門用語や理論を平易な言葉で解説しています。また、数式やグラフを極力使用せず、イラストや具体例を多用することで、読者が直感的に理解できるよう工夫されています。

具体的な章構成は以下のとおりです。

1. 序章:経済について知っておきたい10の大切なこと

2. 第1章:経済とはそもそもなにか?

3. 第2章:なぜ、私たちは取引するのか?

4. 第3章:異なる経済システム

5. 第4章:需要と供給

6. 第5章:競争市場

7. 第6章:不完全競争市場

8. 第7章:外国為替と国際収支

9. 第8章:インフレ

本書は、経済学を初めて学ぶ高校生だけでなく、大学生や社会人にとっても、経済の基本を体系的に学ぶための入門書として最適です。読者からは、「実際に経済の授業を受けているかのように、経済学の基本を教えてくれる本。いろいろ経済の本は読んだが、満遍なく経済の仕組みに触れている本書はとても分かりやすかった。」といった感想が寄せられています。

池上彰のやさしい経済学 1 しくみがわかる

『池上彰のやさしい経済学 1 しくみがわかる』は、ジャーナリストの池上彰氏とテレビ東京報道局が共同で制作した、経済学の入門書です。本書は、シリーズ累計48万部を超える「経済学の決定版」として知られています。

本書では、「お金とは何か」といった基本的な問いから、「需要と供給」「ケインズ経済学」「行動経済学」など、経済学の基礎となる重要なトピックを取り上げています。各章では、専門用語や理論を平易な言葉で解説し、イラストや具体例を多用することで、読者が直感的に理解できるよう工夫されています。

具体的な章構成は以下のとおりです。

1. 金は天下の回りもの――経済とは何だろう?:経済の基本概念や仕組みを解説します。

2. お金はなぜお金なのか――貨幣の誕生:貨幣の起源や役割について探ります。

3. 「見えざる手」が経済を動かす――アダム・スミス:アダム・スミスの経済思想と市場メカニズムを紹介します。

4. 「資本主義は失業者を生み出す」――マルクス:マルクスの資本主義批判とその影響を考察します。

5. 公共事業で景気回復――ケインズ:ケインズ経済学と政府の役割について説明します。

6. 「お金の量」が問題だ――フリードマン:フリードマンの貨幣数量説とその意義を解説します。

7. 自由貿易と保護貿易で揺れる世界――比較優位:リカードの比較優位の原理と国際貿易の課題を探ります。

本書は、初めて経済学を学ぶ人や、学び直しを考えている人に最適な一冊です。日常生活の視点から経済学を捉え直し、最新の世界情勢も踏まえた内容となっており、経済ニュースや社会の動きをより深く理解するための手助けとなるでしょう。

著者の池上彰氏は、長年にわたりニュースや社会問題をわかりやすく解説してきたジャーナリストであり、本書でもその経験と知識が存分に活かされています。経済学の基礎を体系的に学び、実生活やビジネスに活かしたい方にとって、有益な一冊となるでしょう。

高校生からの経済入門

『高校生からの経済入門』は、中央大学経済学部の教員が執筆した、高校生向けの経済学入門書です。2017年8月に中央大学出版部から刊行されました。

本書は、日常生活や社会の仕組みに関する身近な疑問から出発し、経済学の基本概念や理論をわかりやすく解説しています。例えば、「どうして大学へ行くの?」や「そのスマホ、メイドイン何?」といった問いを通じて、大学進学のコストとベネフィット、自由貿易の利益などを考察しています。

各章は、中央大学経済学部の専門教員が担当し、多様なテーマを取り上げています。具体的な章構成は以下のとおりです。

1. どうして大学へ行くの?:大学進学のコスト・ベネフィットについて

2. それでもあなたは子どもをもちますか?:日本の少子化問題

3. 女子が「働く」って「ツラい」こと?:現代日本の労働環境

4. お金って何だろう?:貨幣と金融の基本

5. えっ? 高校生って国の借金払ってるの?:財政赤字と民主主義

6. 経済ってどうやって測るの?:GDPと物価の概念

7. 食料は自給しなければならないの?:食料自給率と日本農業

8. そのスマホ、メイドイン何?:自由貿易の利益

9. 爆買いから見える日系企業の成功とは?:日中経済のかかわり

10. 課題山積みの日本が、途上国に協力する必要ってあるの?:途上国の貧困と環境問題

本書は、高校生だけでなく、経済学に興味を持つすべての人にとって、身近な話題から経済学の基礎を学ぶことができる一冊となっています。

経済学部生のための数学: 高校数学から偏微分まで

『経済学部生のための数学: 高校数学から偏微分まで』は、中央大学経済学部の小杉のぶ子教授が執筆した、経済学部生向けの数学入門書です。本書は、数学が苦手な学生でも理解できるよう、中学校で学ぶ基礎知識から始め、高校数学の内容を経て、経済学で必要とされる微分や偏微分までを丁寧に解説しています。

本書の目的は、経済学部で必要となる基礎的な数学の知識や概念を身につけ、経済学への理解と興味を深めてもらうことです。特に、入門レベルの理論経済学の講義で用いられる数学のうち、最も重要な微分に加え、高校数学の内容から抽出した関数、数列、確率なども取り上げています。

各章末にはコラムが設けられ、学んだ数学が経済学の分野でどのように活用されているかを紹介しています。また、多くの例題や演習問題が掲載されており、読者が自ら手を動かして解くことで理解を深める構成となっています。

本書は、数学に自信のない経済学部生だけでなく、経済学を学ぶ上で必要な数学の基礎を体系的に身につけたいと考える全ての学生にとって、有益な一冊となるでしょう。

アメリカの高校生が学ぶ経済学 原理から実践へ

『アメリカの高校生が学ぶ経済学 原理から実践へ』は、ノーザン・ケンタッキー大学経済学部教授であるゲーリー・E・クレイトン氏が執筆し、大和証券投資戦略部の花岡幸子氏と山﨑政昌氏が翻訳した、経済学の入門書です。本書は、アメリカの高校生向けの経済学テキストを基にしており、難解な数式を使わず、身近な話題を取り上げて実践的かつ平易に解説しています。

本書は、以下の5部構成となっています。

1. 経済の基本概念:経済学とは何か、企業組織の形態など、経済学の基礎を解説します。

2. ミクロ経済学:需要と供給、価格と意思決定、市場構造など、個別の経済主体に焦点を当てた内容です。

3. マクロ経済学:制度:政府の歳入源や歳出、貨幣と銀行、金融市場など、経済全体の制度的側面を取り上げます。

4. マクロ経済学:政策:経済的パフォーマンスの測定、経済の不安定性とその対策など、政策的な視点から解説します。

5. 国際経済学:国際貿易や世界経済の課題など、グローバルな視点で経済を考察します。

本書は、経済学の知識がゼロの方でも理解できるよう工夫されており、日常生活やビジネスに役立つ実践的な内容が盛り込まれています。そのため、高校生や大学生だけでなく、社会人やビジネスパーソンにもおすすめの一冊です。

農業がわかると、社会のしくみが見えてくる: 高校生からの食と農の経済学入門

『農業がわかると、社会のしくみが見えてくる: 高校生からの食と農の経済学入門』は、生源寺眞一氏による、高校生向けの農業と社会の関係を解説した入門書です。本書は、2010年10月に家の光協会から初版が刊行され、その後も改訂を重ねています。

本書は、学校の授業形式で構成されており、予備知識がなくても理解しやすい内容となっています。具体的には、以下の5つの「授業」を通じて、世界の食料問題や日本の農業、そして私たちの食生活のつながりを解説しています。

1. 一限目:食料危機は本当にやってくるのか?

o 三大穀物と大豆が食料事情に与える影響

o 「食料」と「食糧」の違い

o 食料価格の高騰の原因

2. 二限目:「先進国=工業国、途上国=農業国」は本当か?

o 世界で約10億人が栄養不足に陥っている現状

o 「途上国=農業国、先進国=脱農業国」という固定観念の再考

o 日本の農産物輸入の特異性

3. 三限目:自給率で食料事情は本当にわかるのか?

o 食料自給率の多様な指標とその意味

o 日本の食料自給率低下の歴史的背景

o 高い自給率を持つ国でも栄養不足が存在する事例

4. 四限目:土地に恵まれない日本の農業は本当に弱いのか?

o 限られた土地でも成功している日本の農業事例

o 施設型農業における飼料や燃料価格の影響

o 土地利用型農業における世代交代の課題

5. 五限目:食料は安価な外国産に任せて本当によいのか?

o 外国産農産物が国産より安価である理由

o 日本における農業の必要性

o 経済的価値だけでは測れない農業の重要性

著者の生源寺眞一氏は、1951年生まれの農業経済学者で、東京大学農学部助教授や名古屋大学農学部教授などを歴任し、日本の農業政策や食料問題に精通しています。

本書は、農業を通じて社会の仕組みや食料問題を考えるきっかけを提供し、特に若い世代にとって有益な一冊となっています。

高校生からの経済データ入門

『高校生からの経済データ入門』(ちくま新書)は、エコノミストであり著述家の吉本佳生氏によって執筆された、経済データの読み解き方を学ぶための入門書です。

本書の目的は、分析的な視点から経済データを読む力を養うことです。学校教育では十分に教えられないこのスキルを身につけることで、仕事や日常生活において大きな優位性を持つことができます。著者は、データを読むための効果的なトレーニング方法として、自分の興味に沿ってグラフや表を多く読む経験を積むことを推奨しています。

本書は、以下の章構成で進められています。

1. 序章:若者の就職状況を示すデータをみてみる

若者の就職状況に関するデータの見方を解説します。

2. 第1章:物価の変化

物価変動のデータを読み解く方法を紹介します。

3. 第2章:産業の動向

各産業の動向を示すデータの分析手法を説明します。

4. 第3章:職に就くことのたいへんさ

就職の難しさをデータから読み取る方法を探ります。

5. 第4章:日本に住む人たちの将来

人口動態や将来予測に関するデータの見方を解説します。

6. 第5章:金融の世界での感覚

金融関連データの読み解き方を紹介します。

7. 第6章:国際収支統計の黒字・赤字

国際収支に関するデータの分析手法を説明します。

8. 第7章:日本経済の成長

日本経済の成長に関するデータの読み方を探ります。

著者の吉本佳生氏は、1963年生まれのエコノミスト・著述家であり、関西大学会計専門職大学院特任教授を務めています。専門は金融・国際金融・生活経済などで、多数の著書があります。

本書は、高校生だけでなく、経済データの読み解き方を基礎から学びたいと考える大人にとっても有益な一冊となっています。データ分析の技法を身につけることで、情報を正確に理解し、適切な判断を下す力を養うことができるでしょう。

池上彰の講義の時間 高校生からわかる「資本論」

『池上彰の講義の時間 高校生からわかる「資本論」』は、ジャーナリストの池上彰氏が高校生向けにカール・マルクスの『資本論』をわかりやすく解説した書籍です。

本書では、現代社会における資本主義の問題点や矛盾を、150年前にマルクスが著した『資本論』の視点から読み解いています。具体的には、商品の価値や貨幣の役割、労働力の商品化、資本の蓄積と独占、労働者の搾取といったテーマを取り上げ、資本主義経済の構造を明らかにしています。

また、池上氏は高校生との14時間にわたる集中講義を通じて、難解とされる『資本論』の内容を平易な言葉で説明し、読者が理解しやすいよう工夫しています。さらに、現代の「働き方改革」や労働環境の変化など、現在の社会問題とも関連づけて解説しており、資本主義の本質を考える上で有益な一冊となっています。

本書は、経済学や社会問題に関心を持つ高校生だけでなく、一般の読者にとっても資本主義の仕組みを理解するための入門書としておすすめです。